Иногда природа оставляет нам загадки на виду. Птицы есть, крылья есть, а полёта нет. Кажется, что смысл утрачен. Но это впечатление обманчиво. Органы меняют функции, когда меняется среда. Поэтому вопрос «для чего крылья птицам которые не летают» оказывается глубже, чем кажется на первый взгляд. Он касается биомеханики, поведения, эволюции и стратегии выживания сразу.

Что такое крыло у птиц на самом деле

Крыло — не просто «парус» для полёта. Это совокупность костей (плечо, предплечье, кисть), мощных сухожилий, перьевого покрытия и сложной мускулатуры. Важна форма пера, распределение массы и даже рисунок оперения. Орган работает как стабилизатор, руль, «радиатор» тепла, экран, щит и язык телесной коммуникации. Когда полёт не нужен, часть задач остаётся актуальной. Другие — трансформируются.

Кто такие «нелетающие»

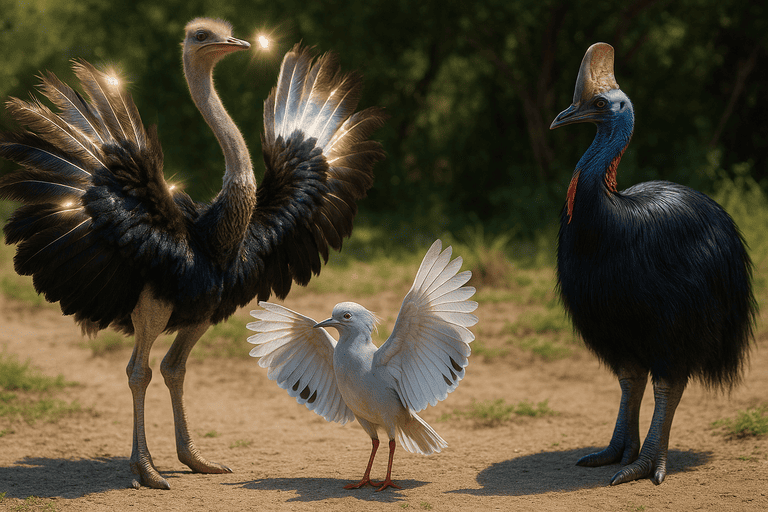

К этой группе относят виды, утратившие способность к полёту во взрослом состоянии. Самые известные примеры: страусы и нанду, эму и казуары, киви, пингвины, кагу Новой Каледонии, некоторые пастушки на океанических островах. Исторически сюда входили и вымершие додо с моа. У всех — разные размеры и образ жизни, однако тенденция одна: крылья есть, но применяются не для парения в воздухе.

Стратегии без полёта: почему так вышло

Полёт — энергозатратная роскошь. Там, где крупных наземных хищников мало или их нет вовсе (часто на островах), а пища доступна «под ногами», давление отбора смещается. Тело растёт, ноги крепнут, грудная киль-кость уменьшается, «лётные» мышцы редуцируются. Напротив, конечности, отвечающие за бег, прыжки, ныряние или манёвр, получают преимущество. В итоге крылья сохраняются, но их роль меняется. Эволюция не «забывает» орган; она перенастраивает его под новые задачи.

Манёвр и стабилизация на большой скорости

Бегущему страусу нужно быстро поворачивать и тормозить. Крылья помогают как боковые рули. Поворот становится точнее, а риск упасть — ниже. На открытых равнинах такая «аэродинамика без полёта» даёт реальную прибавку к выживаемости. Нанду демонстрируют похожую механику. Во время резкого разворота они раскрывают крылья веерами, перераспределяют воздух, удерживают баланс. В результате бег — устойчивее, а бросок хищника — чаще промах.

«Воздушные» тормоза и экраны

Даже короткие, редуцированные крылья работают как щитки. Развернул — получил сопротивление, сбросил скорость. Эффект прост, но надёжен. Кроме того, широкое перо способно прикрывать птенцов от палящего солнца или ливня. В степи и саванне такая «ширма» бесценна. У наземных видов это буквально переносная тень.

Терморегуляция: когда крылья работают как радиатор

Тепло уходит через сосуды в коже и перьях. Разведённые крылья ускоряют теплообмен. Эму, например, используют их в жару как пассивные «радиаторы». В прохладу всё наоборот: крылья прижимаются, утепляя корпус. У крупных птиц без полёта разница температур между днём и ночью значительна, поэтому такая регулировка помогает экономить энергию.

Язык тела, брачные танцы и сигналы

Привлечь партнёра — половина успеха. У многих нелетающих видов крылья — часть демонстрации. Страусы распускают их веером, показывают контрастные пятна, выбирают угол к солнцу, чтобы перья сверкнули. Казуары подчёркивают силу корпуса, хотя крылья у них малы; визуальный эффект сохраняется благодаря позе и движениям. Кагу используют белые перья на крыльях как знаки видовой идентичности. Сигналы важны и для территориальных споров: размахивание делает птицу «крупнее», а, значит, конфликт решается без драки.

Уход за оперением и защита от паразитов

Перьевой покров требует постоянного сервиса. Крылья помогают расправлять контурные перья, доставать труднодоступные зоны, встряхивать пыль и влагу. Точечные движения кистью, короткие «всплески» воздухом, лёгкое вибрирование — вся эта «микромеханика» сохраняет аэродинамику оперения, даже если летать не приходится. Чистое перо — это не только красота. Это термоизоляция, защита кожи, устойчивость к дождю и грязи.

Защита: щит, хлыст и отвлекающий манёвр

Иногда крыло — оружие. У некоторых нелетающих птиц на конце крыла сохраняются жёсткие шипы или утолщённые перья. Резкий взмах способен ошеломить мелкого хищника. Часто работает и отвлечение: взрослый имитирует «ломаное крыло», уводя угрозу от гнезда. Манёвр стар как мир, но эффективен и сегодня. При этом сами птенцы получают шанс уйти в прикрытие травы.

Передвижение в другой среде: «полёт» под водой

Пингвины — главный пример радикальной перепрофилировки. Их крылья превратились в ласты, а полёт сменился на «аэро-гидродинамику» в толще воды. Принцип тот же: подъёмная сила создаётся профилем, только среда плотнее. Вода сопротивляется больше, зато манёвр точнее, а скорость — впечатляет. В колониях крылья также помогают балансировать на льду, подтягиваться на кромку и защищать тело от ветра, словно плотные щиты.

Подъём по склону и старт с поверхности

Даже у не летающих видов молодые птицы используют взмахи как вспомогательную тягу на коротких дистанциях. Короткий «подпор» вверх помогает преодолевать бревно или крутой откос. С точки зрения биомеханики это те же векторы тяги, только в миниатюре. Организм не «умеет» летать в полном смысле, однако сохраняет модуль движения, который ценно включить при штурме препятствий.

Энергетика, выгоды и издержки

Содержание «лётного» комплекса — дорогая статья «бюджета». Нужны огромные грудные мышцы, высокий обмен, особая кость грудины. Когда полёт не окупается, природа «снимает» избыточные траты. Зато оставляет всё, что увеличивает выживаемость без воздуха. Крылья становятся легче, короче, иногда почти невидимы под оперением (киви). Тем не менее функциональность не сводится к нулю. Стабилизация, коммуникация и терморегуляция продолжают приносить выгоду каждый день.

Островной синдром и утрата полёта

Острова часто дарят птицам свободу от наземных хищников. В таких условиях исчезает ключевая мотивация для длительных перелётов. Пища рядом, опасностей меньше, а сезонные перемещения необязательны. Через поколения формы меняются. Килевидность грудины уменьшается, маховые перья упрощаются, ноги становятся столбами. У пастушек на островах это происходило многократно и независимо. Итог один: полёт — лишний, крылья — нужны, но для других задач.

Связь с эволюцией: как сохранить то, что уже есть

Эволюция работает не как инженер «с нуля», а как тюнер готовой системы. Гены, управляющие развитием конечностей, пластичны. Меняется длительность активности, сила сигналов, темпы роста тканей. В результате крылья не исчезают полностью, поскольку они уже встроены в архитектуру тела. Проще перестроить использование, чем «удалить» модуль. Поэтому функциональные «отголоски» полёта встречаются в каждом жесте.

Видимая морфология: что бросается в глаза

У видов, которые не летают, грудные мышцы меньше, а тазовый пояс мощнее. Концевые фаланги крыла редуцированы. Перо короче и плотнее, иногда напоминает щетину. Площадь крыла часто недостаточна для подъёмной силы, зато идеальна для демонстраций и укрытия. У пингвинов кость становится более плотной, что помогает нырять глубже. У страусов перья свободніше, их легко «распускать» как опахало. Все эти детали подкрепляют новую «профессию» крыла.

Поведенческие сценарии: день за днём

Утро начинается с ухода за перьями. Далее — кормёжка, где крыло помогает балансировать на неровной поверхности. В полуденный зной оно превращается в тент. Во время встреч с соседями — в флаг, передающий сигналы: «я здесь», «отступи», «готов к браке». Под вечер — снова сервис оперения и короткие пробежки. В каждом эпизоде крыло не про полёт, а про контроль среды.

Детёныши и крылья: инвестиции в будущее

Птенцам требуется тень, защита и обучение. Родитель может прикрыть выводок крыльями, согреть или спрятать от ветра. Жесты понятны без звука, поэтому хищнику сложнее локализовать гнездо. К тому же размахивание — универсальный инструмент воспитания: «стой», «следуй», «прячься». Это язык, который работает быстрее крика.

Человек и уязвимость видов без полёта

Утрата полёта делает птиц зависимыми от целостности мест обитания. Дороги, кошки, собаки, отлов и ограждения усиливают риски. На островах последствия особенно заметны. Зато охранные меры быстро дают эффект: защита гнёзд, контроль хищников, восстановление растительности. Здесь крылья как «щит» снова уместны — птицам буквально требуется прикрытие от нашего влияния.

Частые мифы и простые ответы

«Крылья им не нужны» — неверно. Нужны, просто не для подъёма в воздух.

«Это тупик эволюции» — тоже нет. Это работа стратегии «выжить здесь и сейчас».

«Если не летают, значит слабые» — наоборот, они сильны в своём биоме: быстры на земле, точны в воде, убедительны в демонстрациях.

Где в этой истории место ключевой фразе

Запрос «для чего крылья птицам которые не летают» решается через набор функций: манёвр, торможение, терморегуляция, сигналы, уход, защита, перемещение в иной среде. Крыло — универсальный инструмент. Оно остаётся полезным, даже когда воздух перестаёт быть дорогой.

Финальный штрих: смысл крыльев без полёта

Природа экономит и переизобретает. Там, где полёт не нужен, крылья не становятся «ошибкой». Они меняют специализацию. Сегодня они — рули на повороте, теневые экраны в полдень, флаги в брачных танцах и ласты в холодной воде. Эволюция не отнимает, а переобучает. Поэтому птицы без полёта не «потеряли» возможность, а обрели другие. И в этом — их тихое, но убедительное преимущество.