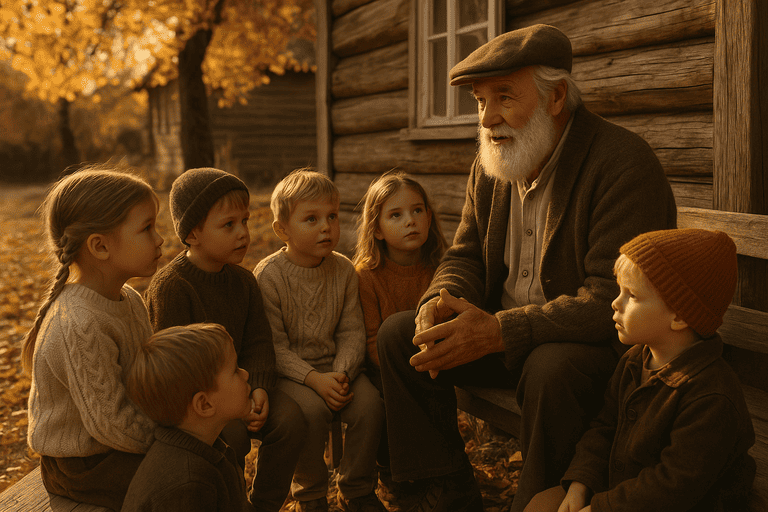

Иногда жизнь ставит рядом две на первый взгляд далекие сцены — своеобразный танец против боя. На одной — зал с деревянным полом, ровной счеткой и зеркалом во всю стену. На другой — мат, перчатки, макивара и секундомер. Кажется, что это разные миры. Однако опыт показывает парадокс. Танцовщик довольно быстро осваивает базовую рукопашную, а вот опытному бойцу редко удается за тот же срок выглядеть уверенным на паркете. Почему так происходит, и что это говорит о природе движения?

Что объединяет танец и бой

Начнем с простого, но важного. Танец — это искусство организованного движения под музыку. Это форма общения без слов, где телом рисуют ритм, смысл и эмоцию. Важны линия корпуса, работа стопы, осанка, дыхание и взгляд. Не менее важны музыкальность и композиция. Человек учится слышать фразу и делить ее на счета. Он связывает шаги в узоры и удерживает внимание зрителя.

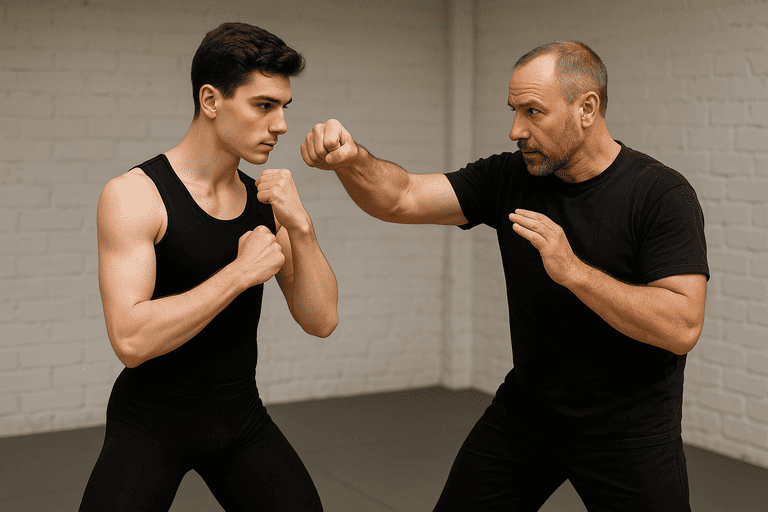

А что такое рукопашный бой? Это прикладная система действий в условиях сопротивления. Цель — не красота, а эффективность. Решает дистанция, тайминг, углы атаки и защита. Здесь важна стойка, перенос веса, реакция на стимул. Еще важны решительность и экономия движения. Сбиваешь лишнее, оставляешь нужное.

И все же у этих дисциплин больше общего, чем кажется. Обе требуют чувства центра тяжести. Обе строятся на ритме, хотя ритмы разные. И там и здесь ключевы баланс, координация, изоляции корпуса и работа ног. В обоих случаях телом управляют через внимательное ощущение опоры. Различается то, ради чего ты это делаешь. В танце — ради образа. В бою — ради результата.

Сильные стороны танцора на ринге

Чтобы увидеть парадокс ближе, разберем пластику. Танцовщик годами тренирует стабильную ось. Он умеет «вкручивать» стопу в пол. Он грамотно держит таз и грудную клетку. Поэтому шаг у него точен, а колено «смотрит» туда, куда нужно. Это сразу помогает в стойках, уклонах и перемещениях. Кроме того, танцовщик привык к счету. Он легко попадает в темп под «раз-два» тренера и ровно повторяет связку. Следовательно, базовые связки ударов и защит ложатся на этот навык почти без помех.

Еще одна сильная сторона — дисциплина внимания. На классе балета или контемпа каждую деталь правят десятки раз. Исполнитель терпеливо «шлифует» угол кисти и траекторию руки. В зале единоборств такая точность приветствуется. Поэтому тренеру не нужно убеждать ученика в цене мелочей. Он уже знает, что миллиметр в стопе дает сантиметр в траектории.

Переходя к дыханию, тоже заметим схожесть. В танце дыхание связано с фразой и усилием. В бою оно привязано к удару и защите. Танцовщик умеет «включать» и «выключать» напряжение. Он знает, как не зажимать плечи. Это снижает лишнюю мышечную работу и ускоряет движение рук. А значит, первые комбинации получаются чище.

Почему бойцу трудно стать танцором

Однако в обратную сторону работает не все. Почему же опытному рукопашнику трудно выглядеть танцовщиком уже через месяц? Потому что танец требует не только точной механики, но и музыкальности. Умение слышать синкопу, «кач», подачу барабана — это навык, который растет годами. Его нельзя догнать волей. Нужно наслоить в теле множество микрошагов. Нужно научить стопу «говорить» с полом на разных долях. А это медленный процесс.

К тому же танец предъявляет эстетические требования. Важна линия, пластика позвоночника, которая делает движение читаемым для зрителя. Боец привыкает к утилитарной траектории. Ему понятно, когда удар «доходит». Но в танце «доходит» образ, а не кулак. Рука тянется сквозь воздух, а не к цели. Это другое мышление. Поэтому и перестройка идет туго.

Существенна и моторная привычка к защитным рефлексам. В бою плечи часто чуть поджаты. Подбородок спрятан. Центр тяжести ниже. В танце же требуется открытая грудь. Шея тянется. Корпус открыт. Эти установки конфликтуют. Даже если боец старается, тело автоматически закрывается. Это мешает линии и портит рисунок.

Разница в психологии и моторике

Существенную роль играет психология. Сцена пугает не меньше ринга. Танцовщик уже знаком с публичным стрессом. Он умеет собираться под взглядом. Это помогает держать фокус в спарринге на легком контакте. Боец же на паркете может чувствовать уязвимость. Его привычные критерии успеха — сила и контроль — вдруг не работают. Поэтому психика ставит «тормоз». Это нормальная защита. Но она тормозит прогресс.

Есть и культурная привычка. В бойцовской среде ошибки покрывает функциональность. Если движение сработало — значит, достаточно. В танце же «достаточно» — не критерий. Нужно совпасть со стилем и музыкой; «говорить» на одном диалекте с залом; быть не просто правильным, а убедительным. Поэтому и оценка другая. И поэтому срок длиннее.

Опыт, который обогащает обоих

Тем не менее, обмен полезен обоим. Бойцу танец дает чувство ритма и легкость. Снижается излишнее напряжение. Улучшается работа корпуса. Танцовщику рукопашка дарит структуру и цельность. Появляется функциональная сила. Возникает понимание дистанции, которое затем помогает даже на сцене. В спектакле это чувствуется как уверенность шага и ясность взгляда.

Стоит произнести и ключевую фразу один раз вслух, чтобы снять все недоразумения: «почему танцора можно за месяц научить рукопашному бою, а рукопашника нельзя за месяц научить танцам» — потому что первая траектория требует «достроить» функциональные детали на уже выверенную механику, а вторая — «перекроить» механику под эстетические и музыкальные нормы, которых нельзя освоить рывком.

Однако это не приговор ни для кого. Через полгода упорных занятий боец начнет слышать музыку и двигаться мягче. Через год он сможет выйти на сцену с номером, который удержит взгляд. И танцовщик, продолжая тренировать удар, перейдет от аккуратной «фразы» к живой реакции. Он почувствует прогул темпа и обретет вкус к реальному спаррингу.

Получается ясная картина. Движение — это язык. Танец и рукопашка — его диалекты. Танцовщик говорит четко и музыкально, а боец — коротко и функционально. Перевести короткую речь в рабочую сцену можно быстро. Перевести рабочую речь в поэзию — намного сложнее. В этом и кроется ответ, который мы искали.