Представьте комнату на рассвете. Поверхности ещё сероватые, предметы будто теряют насыщенность. Вы включаете лампу — возвращаются привычные красные, зелёные, синие оттенки. Мы склонны считать, что цвет — свойство вещей. Цвет рождается в нас. Это переживание, которое возникает, когда свет взаимодействует с объектами, а затем с нашим зрительным аппаратом. Разберёмся, что такое цвет. Как человеческий глаз видит цвет и мозг конструируют цветовое восприятие, почему белое и чёрное — особые случаи, и какую роль играет контекст.

Что такое цвет: между физикой и опытом

Физика говорит о свете как об электромагнитном излучении. “Краски” связаны с длиной волны: короткие волны мы воспринимаем как синие/фиолетовые, более длинные — как красные. Человеческий глаз чувствителен примерно к диапазону от 380–400 до 700–750 нанометров. А всё, что длиннее или короче, пролетает мимо нашего сенсорного радара. Эти числа — только половина истории. Цвет как переживание — результат обработки сигналов в нервной системе. Один и тот же спектр может ощущаться по-разному в зависимости от освещения, окружения и состояния наблюдателя. Поэтому корректнее говорить: цвет — это психофизическое явление, пересечение физических свойств света и биологии восприятия.

Как свет превращается в ощущение

Любая сцена — это игра отражений и поглощений. Белый дневной свет (в котором есть вклад множества длин волн) падает на объект. Его поверхность поглощает часть спектра и отражает остальное. Почему Банан “выглядит” жёлтым ? Потому что его пигменты сильнее отражают свет в средней части спектра и слабее — в синей и красной. В глаз попадает не исходный белый свет, а модифицированная смесь длин волн — её-то и считывают фоторецепторы.

Анатомия зрительного аппарата: короткий маршрут луча

Свет проходит через роговицу, зрачок и хрусталик, собирается на сетчатке — тончайшей нейронной “плёнке” на дне глаза. В центре сетчатки — макула, а в самой сердцевине макулы — фовеа, область максимальной остроты зрения. Именно здесь мы наиболее чувствительны к деталям и цвету. Сетчатка — не пассивный экран, а настоящая вычислительная ткань. В ней происходит первичная обработка сигналов, прежде чем информация по зрительному нерву отправится в мозг.

Палочки и колбочки: два типа сенсоров

В сетчатке два основных типа фоторецепторов. Палочки чрезвычайно чувствительны к слабому освещению, почти не различают цвет; они “работают” ночью (скотопическое зрение). Колбочки активны при дневном и ярком искусственном свете (фотопическое зрение) и обеспечивают цветоразличение. У человека три типа колбочек. Это условно чувствительных к коротким (S), средним (M) и длинным (L) длинам волн. Их спектры чувствительности перекрываются, поэтому мозг сравнивает относительные отклики трёх каналов. Далее получается тоновое качество, которое мы называем “цветом”.

Тут есть важная тонкость. В абсолютные значения мозг не верит, а сравнивает каналы между собой и с соседними участками сцены. Поэтому цвет — это всегда отношение, а не просто “сырой сигнал”.

От трихроматии к оппонентным каналам: логика мозга

Классическая трихроматическая идея объясняет, почему из трёх базовых лучей (RGB) можно собрать любую цветовую метамеру на экране. Мы стимулируем три типа колбочек в нужных пропорциях — и мозг трактует смесь как конкретный оттенок. А в сетчатке и дальше по зрительным путям сигналы преобразуются в оппонентные каналы: красный против зелёного (L–M), синий против жёлтого (S — сумма L и M), а также отдельный канал яркости (примерно L+M). Эти оппонентные пары объясняют, почему нельзя видеть “красновато-зелёный” одновременно. И почему возникают характерные негативные послеобразы (посмотрите долго на красный, переведите взгляд на белый — увидите зелёный).

Яркость, насыщенность, тон: три координаты опыта

То, что мы называем “цветом”, обычно раскладывают на три перцептивные составляющие: тон (какой это цвет по кругу — красный, синий, зелёный и т. п.), насыщенность (насколько он “чистый” или разбелённый) и яркость (сколько света мы чувствуем). Отдельные нейронные пути преимущественно обрабатывают светлоту и хроматику, что позволяет, например, читать чёрно-белый текст ночью, когда палочки ещё активны, а цвет уже “выключен”.

Адаптация и цветовая константность: почему банан остаётся жёлтым

Если бы мы видели мир строго по спектру отражённого света, цвета “плыли” бы вместе с источником освещения. Под тёплой лампой всё уходило бы в оранжевое, под холодным небом — в синеву. В реальности система восприятия изобретает цветовую константность — мозг автоматически корректирует баланс, делая знакомые объекты узнаваемыми.

Механизмов несколько: быстрые изменения чувствительности колбочек (адаптация), сопоставление участков сцены (локальный контраст), учёт статистики освещения (“мы знаем”, что лист бумаги обычно белый, значит, освещение, вероятно, тёплое/холодное). Поэтому одна и та же фотография может казаться разной в зависимости от окружения, а известный интернет-спор о “цвете платья” возник из-за разных предположений наблюдателей о типе освещения.

Контекст решает: одновременный контраст и обманчивые поля

Цвет воспринимается относительно фона. Серый квадрат на тёмном фоне кажется светлее, чем такой же серый на светлом. Рядом стоящие дополняющие оттенки усиливают друг друга; соседство “съедает” насыщенность или, наоборот, делает её пронзительнее. Эти эффекты — не баги, а следствие того, как наши нейронные сети кодируют различия, а не абсолюты. Художники и дизайнеры используют это постоянно: правильной “подкладкой” можно сделать оттенок теплее/холоднее без реального изменения его спектра.

Аддитивное и субтрактивное смешение: экраны против бумаги

На экране мы видим цвет аддитивно: пиксели испускают свет трёх базовых компонент (красной, зелёной, синей), которые складываются и дают ощущение нужного оттенка. Сумма всех трёх на полной мощности воспринимается как белое сияние.

При печати всё наоборот: чернила поглощают часть спектра и оставляют отражаться остальное — это субтрактивная модель (обычно CMYK). Чем больше слоёв чернил, тем больше света “съедается” и тем темнее выглядит участок. Поэтому “совпадение” цвета между экраном и бумагой — не автоматическая вещь. Задача цветового менеджмента: разные устройства и носители по-разному представляют один и тот же перцептивный результат.

Что такое белый и чёрный

Белый в аддитивной логике — это когда к глазу приходит много света сразу разных длин волн; система интерпретирует такую смесь как нейтральную. В субтрактивной реальности бумаги “белизна” определяется тем, насколько лист эффективно отражает свет без окрашивания (поэтому производители добавляют оптические отбеливатели).

Чёрный — это отсутствие света для аддитивной системы: пиксель не светит — и мы видим чёрный. На бумаге абсолютной “чёрной дыры” нет. А плотные пигменты и текстуры поглощают большую часть падающего света, создавая ощущение глубокой тени. Психологически чёрное и белое — не просто крайние точки шкалы яркости: в них “схлопывается” информация о тоне и насыщенности, остаётся чистая светлота.

Серые — это промежуточные по яркости, но хроматически нейтральные состояния. Интересно, что нейтральность — тоже результат баланса оппонентных каналов: когда “цветовые” разности уравновешены, система остаётся только с ощущением светлотного канала.

Ночь и сумерки: как смещаются цвета

В сумерках вступают в игру палочки, и возникает Пуркинье-эффект: с понижением освещённости синие и зелёные объекты кажутся светлее, чем красные. Отсюда знакомая “потеря красного” на вечерних улицах и “синеватость” мира перед рассветом. В этот режим мир словно переходит на чёрно-бело-зелёную гамму: цвет как таковой “тускнеет”, а контуры и движение остаются различимыми.

Послеобразы и привыкание: почему взгляд “рисует” призраки

Если долго смотреть на насыщённый цвет, а затем перевести взгляд на белую поверхность, мы видим негативный послеобраз. Это эффект адаптации: оппонентные каналы временно смещают “нулевую точку” в сторону стимуляции, а при взгляде на нейтральный фон система “возвращается” через ощущение противоположного оттенка. Так нервная система калибруется под текущие условия, чтобы эффективнее ловить изменения.

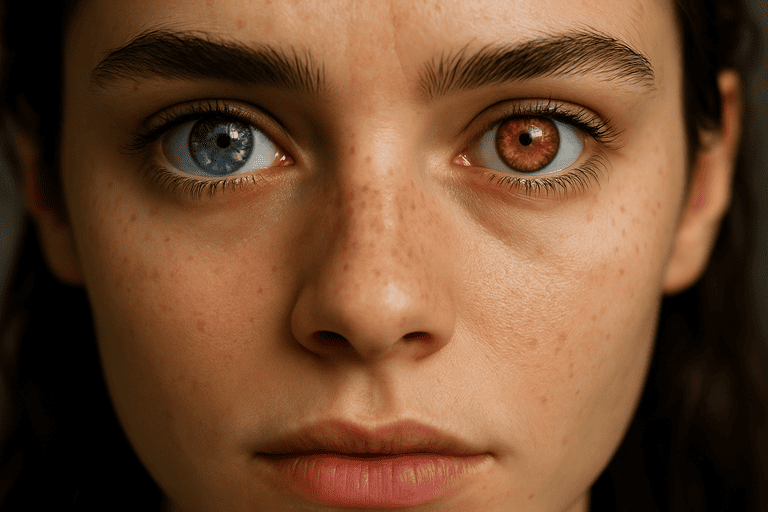

Индивидуальные различия: цветовое зрение — не у всех одинаковое

У части людей один из типов колбочек изменён или отсутствует. Это различные формы дальтонизма (например, протанопия, дейтеранопия, тританопия и аномальная трихроматия). Мир для них не становится монохромным, но некоторые цветовые пары сливаются. Есть и противоположные истории: у некоторых женщин возможна тетрахроматия. Это вариант, при котором существует дополнительный подтип колбочки, дающий более тонкую дифференциацию оттенков. Плюс на восприятие влияют возраст (пожелтение хрусталика), заболевания, лекарственные препараты и даже циркадные ритмы.

Язык и культура: как слова “режут” спектр

Наш словарь тоже формирует переживание. Языки делят цветовой круг по-разному. В одном “голубой” и “синий” — разные базовые категории, в другом — одна большая “синяя” область. Когда у нас есть удобные ярлыки, мозгу проще группировать и узнавать оттенки. Без ярлыка границы кажутся размытыми. Это не отменяет физиологию, но добавляет надстройку — когнитивную сегментацию спектра.

Почему экраны “врут”, а глаза “верят”

Дисплей не испускает “жёлтый” как таковой — он подбирает пропорции красного и зелёного субпикселей так, чтобы стимулировать наши L- и M-колбочки подобно тому, как это сделал бы настоящий спектр жёлтого. Такие совпадения называются метамерами: разные спектральные смеси вызывают одинаковое ощущение по итогам работы наших рецепторов. Поэтому один и тот же файл на разных экранах кажется “чуть теплее” или “холоднее”. В каждом устройстве — свои первичные лучи и свои ограничения гаммы, а зрительная система достраивает недостающее.

Практика повседневности: как знание о цвете помогает жить и работать

Выбор света. Тёплые лампы (низкая цветовая температура) делают интерьер уютнее, но “съедают” синие оттенки; холодные (высокая температура) подчёркивают свежесть, но могут казаться стерильными. Если вы читаете или работаете с точной цветопередачей, ищите высокий индекс цветопередачи (CRI) — чем он выше, тем меньше искажений.

Одежда и интерьер. Помните про одновременный контраст: тот же оттенок на фоне тёплых стен покажется холоднее, а на холодном фоне — теплее. Проверяйте ткани и краски при том освещении, где они будут жить.

Дизайн и типографика. Самый надёжный контраст для читаемости — светлота, а не “цветность”. Тёмный текст на светлом фоне (или наоборот) распознаётся лучше, чем разноцветная надпись одинаковой светлоты.

Фотография и видео. Баланс белого — не прихоть, а попытка нормализовать цветовую константность камеры под вашу. Снимок на улице и в комнате при лампе накаливания потребуют разных настроек, чтобы белое снова стало нейтральным.

А что же с формулировкой “как глаз видит цвет”

Если собрать всё сказанное в один маршрут, получится такой сценарий. Источник излучает свет, объект изменяет его спектр отражения, модифицированная смесь попадает на сетчатку. Три типа колбочек дают три ответа; палочки в зависимости от освещённости добавляют вклад в яркостный канал. Сетчатка и зрительные пути пересчитывают сигналы в оппонентные форматы (красный–зелёный, жёлтый–синий, светло–темно), мозг учитывает контекст сцены, статистику освещения и опыт. На выходе — переживание определённого тона, насыщенности и яркости, которое устойчиво настолько, насколько стабильны условия и допущения системы.

Почему белый “не цвет”, а всё-таки цвет

В разговорной речи часто говорят: белый и чёрный “не цвета”. С точки зрения физики и восприятия это аккуратные особые случаи. Белый — результат очень широкой и равномерной стимуляции, когда цветовые каналы в балансе, а светлотный канал на высоком уровне. Чёрный — минимальная стимуляция всех каналов. Они такие же “полноценные” участники нашего опыта, просто у них нет определённого тона по цветовому кругу.

Маленькие опыты, которые убедят лучше теории

- Возьмите два одинаковых серых квадрата и поместите один на тёмный фон, другой — на светлый. Вы почти наверняка увидите, что “серые” будто разные по светлоте. Это и есть одновременный контраст.

- Подержите взгляд 15–20 секунд на ярко-красном кружке, затем переведите его на белый лист — зелёный послеобраз всплывёт сам.

- Сфотографируйте белый лист под лампой накаливания и на улице. Без корректного баланса белого “белое” окажется то тёпло-жёлтым, то холодно-синим — мозг “чинит” это автоматически, а камере нужно помочь.

Мы привыкли принимать цвет как данность: зелёная трава, синее небо, красный светофор. Но за этой очевидностью — сложнейшая кооперация света, материалов и живых нервных систем. Глаз — не камера-”регистрирующая”, а орган, встроенный в мозг, который предсказывает, сравнивает, исправляет, иногда заблуждается — и почти всегда успевает вовремя. Понимание этого добавляет терпения к различиям взглядов (“ты видишь это тёплее, я — холоднее”), осторожности к обещаниям “идеальной цветопередачи” и уважения к простым решениям, которые делают жизнь удобнее: правильная лампа, продуманная контрастность, внимательный выбор фона.

Цвет — наш способ ориентироваться в изобилии мира. В нём соединяются физика и история культуры, нейроны и язык. И каждый раз, когда луч света встречается с поверхностью, а затем с вашими колбочками, начинается тот самый тихий концерт, который мы принимаем за очевидность. Зная, как он устроен, легче настраивать инструменты — и наслаждаться музыкой.