Мы привыкли думать о чувствах как о чём-то воздушном. Радость, страх, гнев, надежда — всё это переживается в голове и в теле, но будто не касается молекул. Между тем организм отвечает на эмоции вполне материально. Он меняет уровень гормонов, перестраивает работу иммунной системы, перенастраивает обмен веществ. И, что особенно интересно, этот каскад воздействует на то, как работают наши гены. Речь не о переписывании кода, а о гибкой настройке его чтения. Именно здесь и скрывается реальный смысл фразы «влияние эмоций на ДНК и гены».

Короткий ликбез: ДНК, гены и экспрессия

ДНК — это длинная молекула, где хранится генетическая информация. Гены — участки ДНК, по которым клетка синтезирует белки и РНК. Однако сам текст — ещё не музыка. Чтобы он зазвучал, нужны «дирижёр» и «оркестр»: ферменты, сигнальные пути, факторы транскрипции. Когда ген «включается», говорят о экспрессии. Если он «молчит», говорят о подавлении.

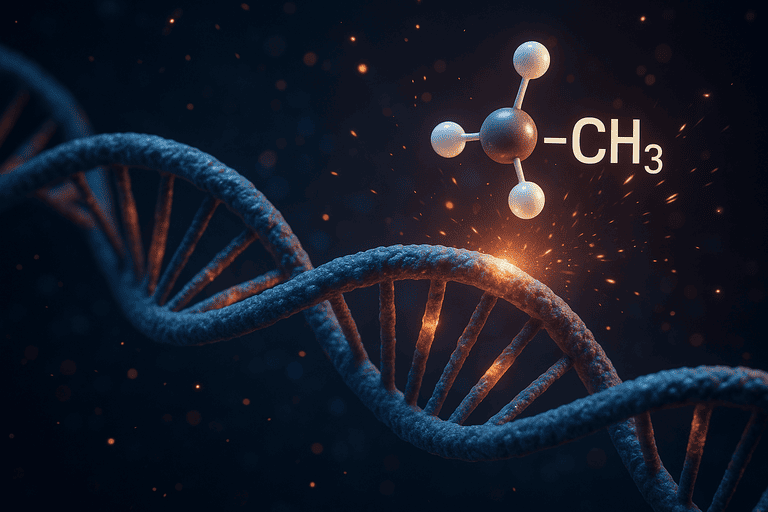

При этом последовательность ДНК обычно стабильна. Но меняется упаковка и «доступность» участков для чтения. Эти настраиваемые механизмы называют эпигенетикой. К двум базовым рычагам относят метилирование ДНК и модификации гистонов — белков, вокруг которых намотана ДНК. Благодаря этим меткам клетка решает, что читать громче, а что — тише. Сигналы из внешнего мира, в том числе эмоциональные, влияют на эти решения.

Как эмоции «доходят» до генов

Эмоция — это не только переживание. Это физиологический режим. Его запускают нервные сети, гормоны, медиаторы. Ниже — самое важное.

Во-первых, реакцию на угрозу координирует ось гипоталамус — гипофиз — надпочечники (ГГН). Она повышает уровни кортизола и катехоламинов. Эти гормоны перестраивают метаболизм, сердечный ритм, тонус сосудов. Параллельно они меняют активность факторов транскрипции внутри клеток.

Во-вторых, включается симпатическая нервная система. Норадреналин и адреналин через рецепторы запускают цепочку внутриклеточных событий. В результате часть генов иммунных клеток активируется, часть — подавляется.

В-третьих, при положительных эмоциях, чувстве безопасности и социальном контакте усиливается парасимпатический тонус. Он связан с блуждающим нервом, окситоцином, серотонинергическими путями. Эта конфигурация обычно снижает стрессовую нагрузку и по-другому настраивает «геномную партитуру».

Таким образом эмоции — это «команды режимов», которые считывают клетки. Команды не переписывают буквы ДНК, но влияют на то, какие строки будут звучать громче.

«Закон» эмоций и генов существует ли на самом деле?

В популярной речи нередко говорят о «законе», по которому эмоции «меняют гены». Корректнее формулировать иначе. Эмоциональные состояния меняют экспрессию генов и могут влиять на эпигенетические метки. Это не магия, а физиология адаптации. Страх требует мобилизации — и белки воспаления подрастают. Спокойствие позволяет экономить ресурсы — и иммунный профиль мягче. Последовательность ДНК и гены не меняется, остаётся прежней.

Что происходит при стрессе: молекулярная кухня

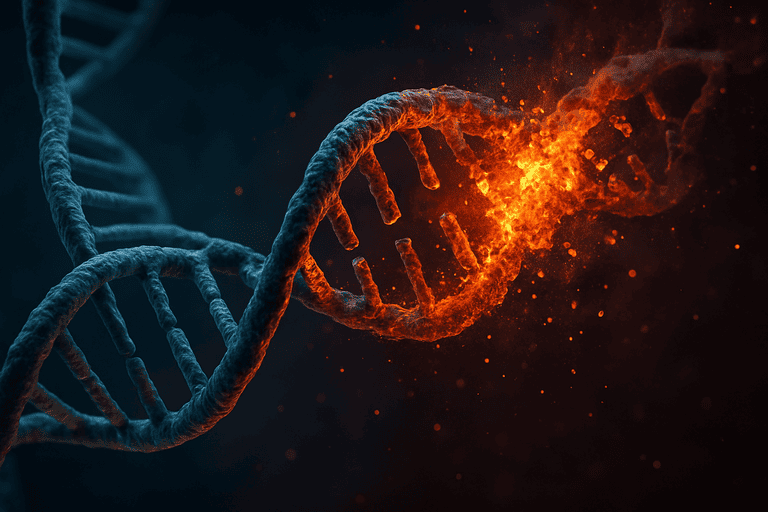

Стресс бывает острым и хроническим. Короткий всплеск иногда даже полезен. Он запускает быструю мобилизацию и повышает внимание. Проблемы начинаются, когда напряжение длится неделями и месяцами.

- Кортизол и «ген стресс-реакции». Длительное повышение кортизола может изменять чувствительность рецепторов к нему. Это отражается на регуляции множества генов, связанных с обменом глюкозы, иммунной функцией и воспалением.

- Воспалительный профиль. При хроническом стрессе у части людей растёт экспрессия провоспалительных цитокинов. Одновременно падает активность генов противовирусной защиты. Такой дисбаланс называют «консервативной транскрипционной реакцией на угрозу». Иммунитет становится шумным и затратным.

- Эпигенетические метки. Отмечены изменения метилирования в регуляторных областях некоторых генов стресс-ответа. Эти метки не высечены в камне, но могут сохраняться достаточно долго, поддерживая определённый режим чтения.

- Теломеры. Кончики хромосом — теломеры — укорачиваются при делении клеток. Хронический стресс ассоциируется с ускорением этого процесса и изменением активности теломеразы. Это не «ломает» геном, но влияет на клеточное старение.

Итак, долгий стресс — это не просто плохое настроение. Это устойчивое смещение биохимии, которое отражается в транскрипционных профилях и эпигенетике.

Что дают позитивные эмоции и чувство безопасности

Позитив — не сахарная вата, а набор физиологических режимов с понятными следствиями.

- Повышение вариабельности сердечного ритма. Хороший парасимпатический тонус связан с гибкой регуляцией. Организм легче переключается между задачами и не «застревает» в тревоге.

- Снижение базового воспалительного фона. Спокойные режимы чаще сопровождаются более мягким иммунным профилем.

- Улучшение сна. Качественный сон перестраивает гормональные пики, поддерживает нормальную экспрессию множества генов в тканях.

- Социальная поддержка. Ощущение связи с людьми смягчает реакцию на стрессоры. Это не просто психология: активность блуждающего нерва и окситоциновые пути реально меняют внутреннюю химию.

В совокупности такие факторы создают среду, в которой «музыка генов» звучит ровнее. Грубо говоря, организм меньше «перекрикивает» тревогой и не расходует силы без нужды.

Меняется ли ДНК «физически»?

Важно провести чёткую границу. Эмоции не переписывают последовательность ДНК как буквенный текст. Они меняют режимы чтения — через сигнальные пути, факторы транскрипции и эпигенетические метки. Эти настроечные изменения обратимы в разной степени, зависят от длительности и контекста. Поэтому корректно говорить о регуляции генов под влиянием эмоциональных состояний, а не о «мутации от мыслей».

Примеры из жизни: где это видно

Работа. Длительная перегрузка, дедлайны, постоянная спешка — типичный рецепт для хронического стресса. Через месяцы часть людей получает «плоский» сон, утомляемость, повышенный фон воспаления. На молекулярном уровне меняются транскрипционные профили иммунных клеток.

Спорт и радость движения. Умеренная физическая активность повышает чувствительность тканей к инсулину, нормализует кортизоловый ритм, улучшает сон. В клетках скелетных мышц и жировой ткани меняется экспрессия генов, связанных с метаболизмом и восстановлением.

Общение. Тёплые связи, поддержка, чувство принадлежности снижают реактивность на негатив. Это не только ощущения. Нервно-гуморальные пути, задействованные в привязанности, смещают иммунный ответ в более «экономный» режим.

Практики осознанности. Медитативные и дыхательные техники в ряде исследований ассоциированы с уменьшением маркёров воспаления и иным профилем экспрессии некоторых генов стресс-ответа. Здесь важна регулярность и умеренность.

Почему одни «горят», а другие нет: роль контекста

Люди различаются по базовой чувствительности систем стресса. Важны наследственность, ранний опыт, качество сна, питание, уровень физической активности, характер работы, социальная среда. Даже один и тот же стрессор вызовет разный гормональный и транскрипционный отклик. Поэтому универсальные рецепты не работают. Нужны принципы, которые каждый адаптирует под себя.

Семь практичных шагов, поддерживающих «здоровую» генную работу

Это не лечение и не замена медпомощи, а набор повседневных опор. Они помогают снизить «шум» стресса и выровнять физиологию, откуда уже следуют и геномные настройки.

- Режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Тёмная прохладная спальня, минимум экранов перед сном, короткие вечерние ритуалы. Сон — главный дирижёр гормональных и транскрипционных ритмов.

- Дыхание и паузы. Замедленные выдохи, дыхание 4–6 циклов в минуту, короткие «микроперерывы» в течение дня. Так легче активировать парасимпатический тонус.

- Умеренная активность. Ежедневная ходьба, силовые нагрузки 2–3 раза в неделю, растяжка. Движение — это сигнал тканям «жить в балансе», а не «гореть».

- Осознанное потребление новостей. Информационный шум поддерживает тревожность. Выделяйте время «окном», а не постоянной струёй.

- Тепло социальных связей. Планируйте встречи, звонки, общие дела. Ощущение «я не один» биологически ценно.

- Среда восстановления. Природа, музыка, творческие занятия. Эти стимулы мягко переносят систему в режим восстановления.

- Питание без крайностей. Регулярные приёмы пищи, достаток белка и клетчатки, минимум ультра-переработанных продуктов. Гликемическая стабильность снимает лишние гормональные качели.

Эти шаги просты. Зато они адресуют режим, в котором организм читает и исполняет «партитуру генов».

Детальнее об эпигенетике: почему это обратимо

Эпигенетические метки динамичны. Часть снимается при изменении режима, часть — обновляется в процессе деления клеток. Это хорошая новость. Если стрессовый образ жизни усиливал «громкость» одних генов и глушил другие, то новые привычки, качественный сон, движение и восстановление постепенно перенастраивают профиль. Потребуется время, но горизонты обратимости существуют.

Где границы влияния эмоций

Биология не сводится к эмоциям. На экспрессию генов влияют инфекции, лекарства, температура, питание, токсические факторы, возраст, циркадные ритмы. Эмоции — важный, но не единственный регулятор. По этой причине эмоциональная работа — мощный рычаг, но не панацея. При стойких симптомах всегда необходима консультация врача.

Частые мифы и аккуратные ответы

«Позитивное мышление лечит всё». Нет. Хорошее настроение полезно, но медицина и реабилитация остаются необходимыми, если болезнь развилась.

«Стресс меняет ДНК навсегда». Неверно. Он не переписывает последовательность. Да, он может менять эпигенетические метки и экспрессию, но часть этих изменений обратима.

«Достаточно медитировать — и гены станут идеальными». Психофизиологические практики полезны. Однако это лишь один инструмент в системе сна, движения, питания, терапии и социальной поддержки.

«Воспаление — это всегда плохо». Тоже нет. Острый воспалительный ответ — базовый механизм защиты. Вредным становится хронический, бесцельный фон.

Где в повседневности заметно «влияние эмоций на ДНК и гены»

- Хроническая усталость в конце квартала. Бессонные ночи, тревожные мысли, кофе вместо обеда — и вот уже растёт раздражительность, часто болит горло. Это не слабость воли. Это физиология стресса, отражённая в иммунных настройках.

- Лёгкость после отпуска. Даже одна-две недели сна, солнца, движения и общения заметно сглаживают тревожность. Организм возвращается к базовому ритму, и «музыка генов» звучит спокойнее.

- Стабильность при регулярном спорте. Чтобы заметить эффект, не нужны марафоны. Достаточно осмысленной умеренности. Через месяц люди часто отмечают лучший сон и более ровное настроение. На биологическом уровне это поддержка здоровых экспрессионных паттернов в тканях.

Для чего нам эта картина мира

Понимание связи между эмоциями и биологией возвращает контроль. Мы не выбираем все события, но можем выбирать режимы реакции. Простая практика внимания к сну, дыханию, движению и людям рядом — это не мелочи. Это переключатели, которые меняют тональность физиологической симфонии. И по этой симфонии клетки синхронизируют свою работу с днём, задачами и сезонами.

Нам не нужен миф о «волшебной силе мысли», чтобы уважать влияние переживаний на тело. Достаточно знания о том, как эмоциональные состояния перестраивают гормональные потоки, нервные контуры и иммунную речь. Дальше вступает эпигенетика: она регулирует доступ к строкам генетического текста и решает, какие партии звучат сейчас. Когда мы снижаем хроническую тревожность, добавляем движение, бережём сон и укрепляем связи, организм считывает это как сигнал безопасности. В ответ он меньше расходует силы на «бой и бегство» и больше вкладывает в восстановление. Так влияние эмоций на ДНК и гены перестаёт быть абстракцией. Это повседневная настройка, из которой складывается здоровье, выносливость и ощущение качества жизни.