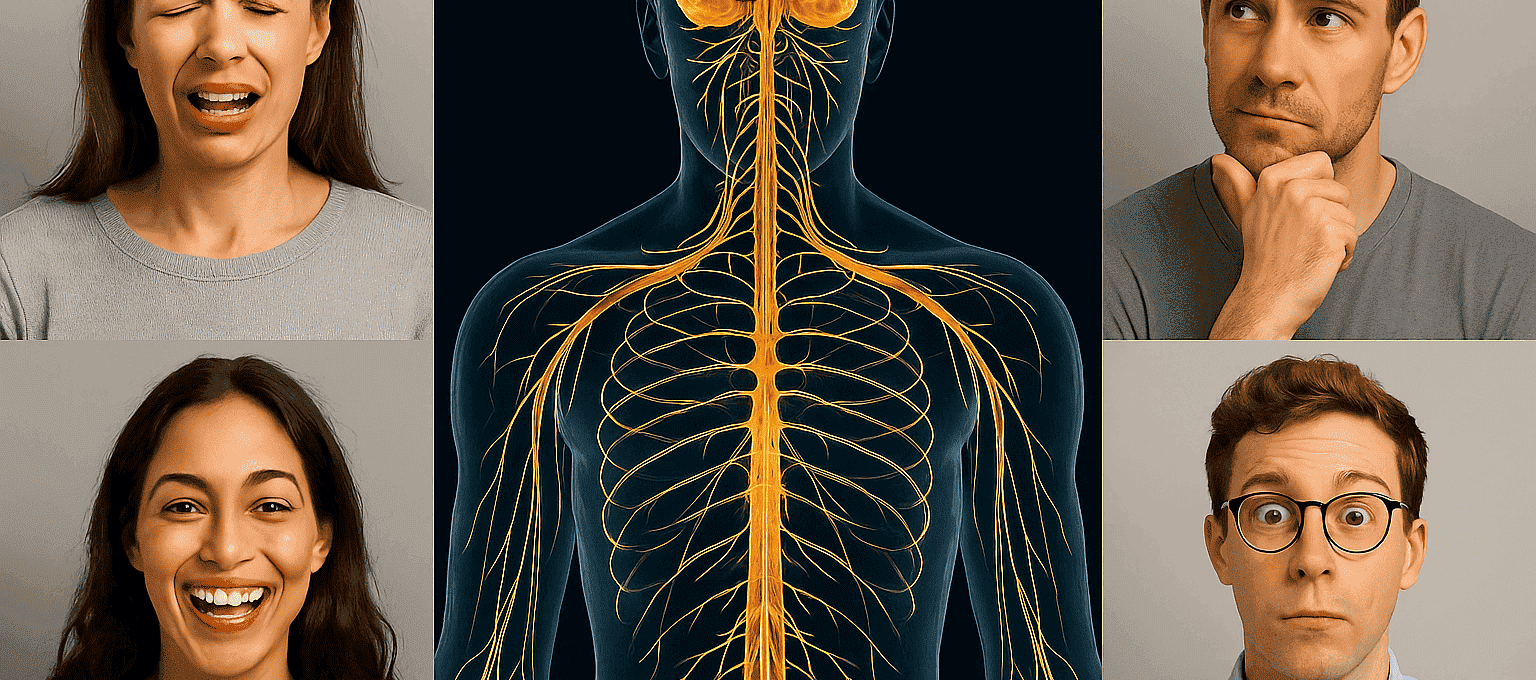

В любой момент времени ваше сердце, сосуды, лёгкие и кишечник получают команды, которые вы не отдавали сознательно. Этот «невидимый автопилот» — автономная нервная система.

Её два главных крыла — симпатическое (ускоряет и мобилизует) и парасимпатическое (успокаивает и восстанавливает) — непрерывно торгуются за приоритет. Именно от их баланса зависят реакция на стресс, качество сна, способность сосредотачиваться и даже риск хронических болезней.

Задача этой статьи — объяснить простым языком, как работают эти ветви. Почему мы иногда «зависаем» в режиме постоянной тревоги, что на самом деле измеряет HRV (вариабельность сердечного ритма) и есть ли у учёных «прибор, показывающий стресс». В конце вы получите практические шаги, которые увеличивают «автономную гибкость» — способность нервной системы быстро и безопасно переключаться между режимами.

Что такое автономная нервная система

Автономная нервная система (АНС) управляет органами и системами без участия сознания. Она управляет частотой сердечных сокращений, артериальным давлением, дыханием, пищеварением, реакциями зрачков, процессами терморегуляции и сексуальной функцией. Также её часто сравнивают с педалями газа и тормоза. Но правильнее думать о ней как о регуляторе громкости. АНС тонко настраивает интенсивность процессов под задачи момента.

Симпатическое отделение активирует реакцию «бей или беги», увеличивает приток крови к мышцам, расширяет бронхи, повышает уровень глюкозы и готовит тело к усилию.

Парасимпатическое — через блуждающий нерв (vagus) — возвращает систему к «экономному» режиму. Таким образом, замедляется сердце, усиливается пищеварение, облегчается восстановление и обучение.

Симпатическая активация: быстрый ресурс

Когда мозг распознаёт угрозу или вызов, гипоталамус запускает симпатико-адреналовую систему. Выбрасываются адреналин и норадреналин, возрастает сердечный выброс, сосуды кожи и кишки сужаются, а мышц — расширяются. Дыхание становится чаще, внимание сужается, память переходит в режим «запоминать потом, действовать сейчас». Это полезно для спринта, выступления, экзамена, аварийного манёвра на дороге.

Проблема начинается, когда «красный режим» включён почти всё время: реальных львов вокруг нет, а физиология ведёт себя так, будто они за углом. Хронически повышенная симпатическая активность повышает давление, способствует инсулинорезистентности, ухудшает сон и раздражительность, подрывает репаративные процессы и иммунитет.

Парасимпатическая регуляция: ремонт и обучение

Парасимпатическая система — это не «лень» и не «слабость», а стратегический вклад в будущее. Она усиливает кровоток ЖКТ, стимулирует секрецию и перистальтику, снижает частоту сердечных сокращений, увеличивает вариабельность сердечного ритма, облегчает консолидацию памяти. Далее через блуждающий нерв она же «замыкает» петли между сердцем, лёгкими и мозгом, успокаивая эмоциональные центры, когда задача решена.

Чем выше «вагусный тонус» (способность быстро активировать парасимпатическое влияние), тем проще переключаться с возбуждения на восстановление, меньше «послевкусия» стресса и быстрее возвращение к исходному уровню.

Баланс и гибкость важнее «вечного спокойствия»

Метафора «баланса» полезна, но жизнь — это меняющееся соотношение задач. Нам нужен прилив симпатической энергии для рывка и парасимпатический откат для отдыха и роста. Ключевое слово — гибкость. Негибкая система «застревает» в одном режиме: либо хроническое возбуждение, либо апатичное торможение. Обе крайности мешают и здоровью, и эффективности.

Стресс: острый, хронический и «нагрузка адаптации»

Острый стресс — это временное повышение требований к системе. Он улучшает внимание и реакцию, если за ним следует фаза восстановления. Хронический — это марафон без финиша: требования не падают, «педаль газа» прижата неделями и месяцами. Тело платит за адаптацию — это и называется «алостатическая нагрузка»: накопленная цена постоянной регуляции.

Эта нагрузка проявляется:

- в скачках давления;

- нарушениях сна;

- появляются проблемы с пищеварением:

- снижении либидо;

- в тревожности;

- в респираторных инфекциях и замедленном восстановлении после тренировок или болезней.

На уровне нервной системы меняется чувствительность рецепторов. Идет перестройка цепи привычных реакций. То, что раньше воспринималось как «чуть-чуть», начинает запускать полную стресс-реакцию.

HRV: что это такое и о чём говорит

Вариабельность сердечного ритма (Heart Rate Variability, HRV) — это не «насколько ровно стучит сердце». А наоборот, насколько меняется интервал между соседними ударами в состоянии покоя. Высокая вариабельность в норме означает, что парасимпатическое влияние активно модулирует синусовый узел. Сердце тонко подстраивается под дыхание и внутренние сигналы. Низкая — что система менее гибкая. Над ней чаще «доминирует» симпатика, или присутствуют факторы, снижающие вагусную модуляцию.

Как измеряют HRV на практике

В клинике и исследованиях используют несколько групп метрик:

• Временные: SDNN (стандартное отклонение интервалов RR), RMSSD (квадратный корень из средних квадратов разностей соседних интервалов). RMSSD наиболее устойчив к артефактам и хорошо отражает парасимпатическую активность при коротких измерениях.

• Частотные: LF (низкие частоты), HF (высокие частоты), LF/HF. Интерпретация LF/HF как «симпатика к парасимпатике» упрощённа и спорна; на LF влияет дыхание, барорефлексы и ряд других факторов.

• Нелинейные: Poincaré-плот, энтропия — используются в исследованиях для тонкой оценки «сложности» динамики.

Важно понимать пределы. HRV — это не «измерение стресса в баллах», а маркер автономной регуляции в текущем контексте. Его снижают недосып, инфекция, обезвоживание, алкоголь, перетренированность, сильные эмоции, жара и даже поздний кофе. Увеличивают — полноценный сон, лёгкая аэробная активность, расслабляющее дыхание, восстановление после болезни. Возраст и генетика задают базовую «планку». Поэтому корректно следить за своим трендом, а не сравнивать цифры с чужими.

Есть ли у учёных «прибор для измерения стресса»

Короткий ответ: единого «стрессометра» нет. Стресс — многомерная конструкция, объединяющая физиологию, психику и контекст. Есть валидные прокси:

• Гормоны и медиаторы: кортизол (в крови/слюне), альфа-амилаза, катехоламины. Это отражает работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатико-адреналовой системы.

• Вегетативные маркеры: HRV, частота дыхания, кожно-гальваническая реакция (электропроводность кожи), расширение зрачка.

• Электрофизиология и нейровизуализация: ЭЭГ, fMRI, оценка реактивности миндалины и префронтальной коры в экспериментальных парадигмах.

• Психометрия: опросники субъективного стресса, выгорания и тревоги.

В реальной практике для оценки состояния комбинируют несколько источников: физиологию, поведение и субъективные данные. Носимые гаджеты дают полезные, но упрощённые индикаторы; клиническая оценка всегда богаче контекстом.

Как стресс перестраивает нервную систему

Краткие всплески включают симпатику, блокируя «дорогие» функции. Таким образом, пищеварение тормозится, либидо падает, иммунитет переключается на немедленную защиту. Это адаптивно. Но при хроническом фоне «фоновые» торможения становятся нормой. В итоге, ухудшается микробиота и всасывание, слизистые становятся уязвимее, инсулиновые сигналы нарушаются, сосудистая стенка испытывает постоянное давление.

На уровне мозга длительный дистресс изменяет баланс между миндалиной (сигналы угрозы), гиппокампом (память и контекст) и префронтальной корой (контроль и планирование). Префронтальная «рука на руле» устаёт, а эмоциональные центры реагируют чаще и сильнее. Это проявляется импульсивностью, туннельным вниманием, «заморозкой» в сложных задачах и утомляемостью.

Почему дыхание так влияет на самочувствие

Сердце и лёгкие связаны через блуждающий нерв. При вдохе частота сердечных сокращений слегка растёт, при выдохе — падает (дыхательная синусовая аритмия). Медленное равномерное дыхание с акцентом на удлинённый выдох усиливает парасимпатическую модуляциюю RMSSD и HF растут, субъективная тревога снижается. Часто находят резонанс около 6 дыханий в минуту (примерно 5–6 секунд вдох, 5–6 секунд выдох), но у каждого есть индивидуальные колебания.

Питание, кофеин, алкоголь и ЖКТ

Переполненный желудок, алкоголь вечером и избыток кофеина — простые саботажники автономного баланса. Кофеин временно «подкручивает» симпатику и снижает HRV, алкоголь заметно «роняет» вариабельность в ту же ночь и следующую. Недоедание и жёсткие диеты — хронический стрессор: тело экономит энергию и хуже восстанавливается. Регулярное полноценное питание и достаточный белок/микронутриенты — необходимое условие высокой «автономной гибкости».

Сон — главная мастерская восстановления

Глубокие фазы сна повышают парасимпатическую активность, снижают давление и воспалительные маркеры и затем «перепрошивают» эмоциональные следы прошедшего дня. Недосып — надёжный способ снизить HRV, ухудшить толерантность к глюкозе и обострить тревожные реакции. Темнота, прохлада, одно и то же время отхода ко сну, отсутствие ярких экранов за 60–90 минут — простые рычаги, которые часто дают максимальный эффект.

Физическая активность и «окно восстановления»

Аэробная нагрузка умеренной интенсивности повышает чувствительность барорефлексов и со временем увеличивает базовую HRV. Силовые тренировки напротив, особенно объёмные, временно снижают вариабельность. Это нормально — телу нужен ресурс на адаптацию. Важно чередовать тяжёлые и лёгкие дни, следить за трендом утреннего RMSSD и субъективным самочувствием. «Высокий пульс покоя + низкая HRV + плохой сон» — сигнал сбросить обороты.

Дыхательные практики и биофидбек

Регулярные 10–20 минут дыхания с равномерным ритмом и удлинённым выдохом повышают вагусную активность и улучшают внимательность. HRV-биофидбек добавляет визуальную обратную связь: вы видите, как меняется ритм, когда дыхание синхронизируется с сердцем. Это не «магия», а тренировка барорефлекторных дуг и корково-вегетативных связей. Эффект — не мгновенный, но устойчивый при ежедневной практике.

Социальная связность и смысл

Безопасные социальные связи снижают базовый уровень настороженности. Разговор с другом, смех, совместная прогулка — это реальные физиологические сигналы безопасности. Они потом переключают регуляцию в сторону восстановления. Чёткий личный смысл и чувство контроля над расписанием снижают «фон тревоги».

Рабочая среда: микрошаги против макростресса

Монотаскинг вместо постоянных переключений уменьшает симпатическую «болтанку». Короткие перерывы без экрана каждые 60–90 минут — не роскошь, а профилактика перегрева системы. Ярлык «пометить позже» полезен, если за ним следует реальный слот в календаре. Неопределённость — мощный стрессор. Границы уведомлений и «тихий час» вечером возвращают контроль над вниманием и сном.

Медицинская перспектива и предостережения

Если вас беспокоят панические атаки, нарушенный ритм сердца, стойко повышенное давление, сильная бессонница — это уже повод для медицинской консультации. АНС интегрирована со всем организмом: иногда «стресс» — это симптом гипертиреоза, анемии, апноэ сна, дефицитов или побочных эффектов лекарств. Самодиагностика по гаджету — не замена врачу.

Как использовать HRV и другие маркеры разумно

• Трекать тренд, а не охотиться за «максимумом»: смотрите 7–14-дневные скользящие средние.

• Измерять в одинаковых условиях: утром, в покое, после 5 минут лежа или сидя.

• Сопоставлять цифры с контекстом: сон, алкоголь, температура, тренировки, стресс на работе.

• Корректировать поведение, а не «выжимать показатель»: цель — самочувствие и гибкость.

Простая программа на 2 недели

День 1–3: Наладьте сон — одинаковое время отбоя и подъёма, прохлада в спальне и уберите яркие экраны за час до сна.

На 4-6 день: Добавьте ежедневные 15 минут прогулки или лёгкого кардио и по 10 минут дыхания с длинным выдохом.

Далее на 7-9 день: Уберите поздний алкоголь и сократите кофе после 14:00, ешьте регулярно, добавьте белок и овощи.

День 10–12: Настройте «гигиену уведомлений», планируйте перерывы без экрана днём.

День 13–14: Посмотрите на тренд утреннего RMSSD/ЧСС и своё самочувствие, подстройте нагрузку на следующую неделю.

Ответ на главный вопрос: можно ли «выключить стресс»

Стресс — не враг, а механизм, позволяющий встречаться с задачами и меняться. Цель не в том, чтобы никогда не волноваться, а в том, чтобы быстро включаться, когда нужно, и столь же быстро возвращаться в состояние покоя и роста. Эта способность — тренируемая. Её строят сон, движение, дыхание, социальная опора, ясные границы рабочих задач и внимательное отношение к «мелочам», которые день за днём формируют физиологию.

Когда вы начинаете относиться к собственным реакциям как к сигналам регулировки, а не как к «поломке». Тогда появляется пространство для свободы. Симпатика перестаёт быть врагом — это ваш турбо-режим. Парасимпатика перестаёт казаться слабостью — это ваш инженер по ремонту. Вместе они создают гибкость, на которой держатся здоровье, продуктивность и спокойная уверенность в себе.