Позвоночник — это не просто «столб» внутри нас. Это гибкий мост, который одновременно держит вес тела, передаёт силы от ног к корпусу, защищает нервные магистрали и даёт нам свободу поворота головы в сторону звука, запаха или идеи. Но как любой мост, позвоночник, чувствителен к тому, какие грузы по нему ходят, как часто, с какими паузами и по какой траектории. За последние десятилетия этот «трафик» изменился радикально: мы стали сидеть больше, двигаться однообразнее, жить быстрее — и в итоге предъявляем к собственной спине требования, на которые природа рассчитывала не вполне так.

Ещё недавно значительная часть повседневной активности была «по умолчанию» физической: пройтись до остановки, подняться по лестнице, донести сумки с рынка, переставить мебель без вызова сервиса. Сегодня сотни маленьких задач выполняются без нашего участия: продукты приезжают; встречи проходят онлайн; развлечения, работа и общение умещаются в прямоугольнике экрана. Мы словно пересели с тропы на беговую дорожку, но забыли нажать кнопку «Старт».

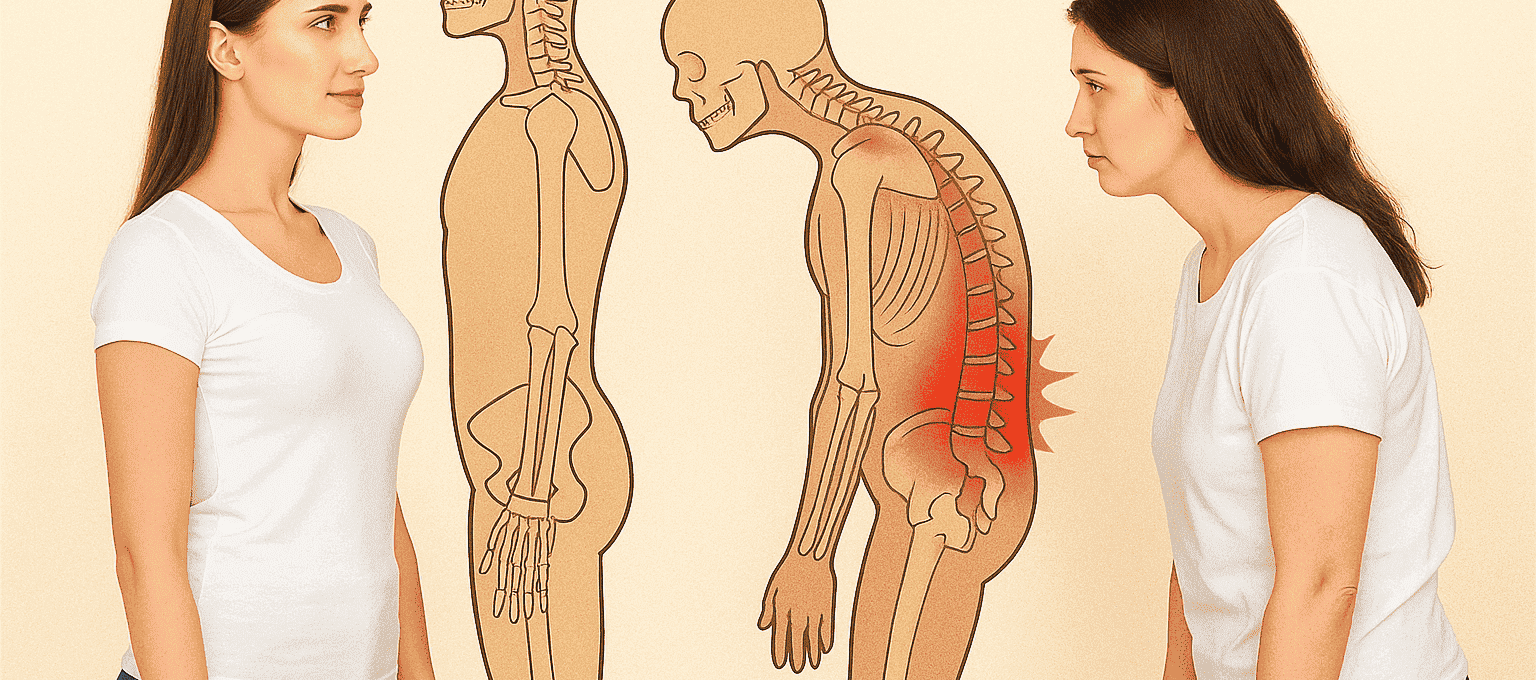

Сидение само по себе не зло, но длительная неподвижность — это форма нагрузки, лишь замаскированная под отдых. Когда мы сидим, давление на межпозвонковые диски поясницы повышается по сравнению с стоянием, а поддерживающие мышцы постепенно «выключаются». Прибавьте сюда привычку сутулиться, наклоняя голову к смартфону, и вы получите постоянную тягу вперёд, которую должны компенсировать мышцы шеи и верхней части спины. Для них это не тренировка, а бесконечный статический «подвес» без фаз восстановления.

Цифровая поза и «текстовая шея»

Смартфон, ноутбук, планшет — наши компаньоны и одновременно новые «гантели». Наклон головы на 30–45 градусов превращает её вес в многократно большую нагрузку для шейного отдела. Тело отвечает предсказуемо: округляются плечи, грудной отдел становится жёстче, а шея — хронически напряжённой. Это не обязательно приводит к немедленной боли, но формирует фон, на котором любая мелочь — неловкий поворот, ночной сон на высокой подушке — даст вспышку симптомов.

Мониторы тоже важны. Ноутбук на коленях или столе без подставки заставляет нас тянуться к экрану, а внешний монитор на правильной высоте, наоборот, «подтягивает» осанку. Разница кажется косметической, но в масштабе часов и лет это разная механика, разные микроповреждения и разные траектории движения позвонков.

Лень как эволюционная стратегия — и её обратная сторона

Мы часто ругаем себя за «лень», но мозг экономит энергию не из вредности — это древний алгоритм выживания. Проблема в другом: сегодня окружающая среда делает энергосбережение слишком лёгким. Лифт вместо лестницы, доставка вместо похода, клики вместо походов по кабинетам — и вот уже ваша дневная спонтанная активность («двигательный фоновый шум», который физиологи называют NEAT) сдувается до минимума. Калории здесь вторичны; важнее то, что в отсутствие переменного, дозированного стресса мышцы и связки разучаются держать форму. Организм — выдающийся оптимизатор. Если нагрузка на позвоночник невелика и однообразна, он снижается до уровня «достаточно, чтобы не упасть с кресла».

Лень рождает и поведенческие петли. Когда тело «разучивается» нагружаться, любой старт кажется тяжёлым: лестница пугает, сумки страшат, остановка далеко. Мы избегаем дискомфорта, из-за этого теряем тонус, а потеря тонуса делает любое усилие ещё менее привлекательным. Замкнутый круг подкрепляется стрессом и дефицитом сна, которые снижают мотивацию и повышают чувствительность к боли. Так невидимая «экономия» превращается в хранение долга под высокий процент — с переплатой болью и ограничениями.

Слабые мышцы спины: когда «корсет» расслабляется

Позвоночник и его корпус — это трёхмерный цилиндр, где глубокие мышцы живота и спины, диафрагма и мышцы тазового дна образуют природный корсет. Он не просто «держит осанку»: он создаёт внутрибрюшное давление, которое разгружает позвоночник, распределяет нагрузки и стабилизирует каждый шаг, наклон или подъем тяжести. Когда этот корсет ослабевает, вес смещается на пассивные структуры — диски, фасеточные суставы, связки. Они терпят, но не бесконечно.

Сидячие часы напрягают подвздошно-поясничную мышцу и ослабляют ягодичные — главные «двигатели» таза.

Жёсткие сгибатели бедра и неактивные ягодицы меняют наклон таза. Это увеличивает изгиб поясницы и переносит нагрузку на задние элементы позвонков. Длинные разгибатели спины включаются компенсаторно, как растяжки моста. Без смены режима они быстро устают. Так появляются знакомые ощущения «каменной» поясницы, отпускающей только при движении.

К вечеру часто «горит» и шея.

Биомеханика повседневности: мелочи, из которых складываются годы

Обувь и поверхности. Город — это бетон и асфальт, а стопа — это пружина, которая любит разнообразие и даёт импульс всему кинематическому цепочку вверх до шеи. Ригидная обувь и плоские маршруты уменьшают естественные микродвижения стопы и голени. Чуть менее «работающая» стопа — чуть более «взвинченная» спина, которая вынуждена компенсировать.

Перенос веса. Сумка на одном плече, телефон всегда в одной руке, ноутбук, который всю дорогу тянет вас вправо — всё это микросмещения центра тяжести. Ничего страшного в моменте, но в сумме это как каждый день ездить по кочкам по одной и той же колее: шасси привыкает к перекосам.

Избыточный вес и дефицит сна. Дополнительные килограммы — это прямой механический фактор. Плюс, недосып увеличивает чувствительность к боли и замедляет восстановление тканей. Позвоночник так же «не любит» хроническое воспаление и гормональные качели, которые идут хвостом за стрессом и ночным скроллингом.

Дети и подростки: стартовые условия будущей спины

Детские рюкзаки порой весят как багаж в аэропорту. Парты рассчитаны на «среднего» ребёнка, которого в реальности не существует.

Гаджеты удерживают внимание часами, особенно лёжа на животе или свернувшись калачиком.

Растущие кости пластичны и быстро подстраиваются под нагрузку. Нервная система легко закрепляет удобные схемы движения. Если в школьные годы в моде гиподинамия, возникают проблемы.

Уроки физкультуры часто воспринимаются как помеха, а не помощь. Так формируется поколение со спиной, требующей повышенного внимания во взрослой жизни.

К чему приводит перегрузка: дорога от дискомфорта к ограничениям

Сначала — ощущения туманные: затекание между лопатками, тяжесть в пояснице, тупая «шапка» на затылке к вечеру. Потом — конкретика: болезненность при наклоне, прострелы при подъёме из кресла, жесткая шея после сна. Хроническая перегрузка ускоряет износ дисков, провоцирует раздражение фасеточных суставов, усиливает компрессию нервных корешков. Это не обязательно ведёт к катастрофическим диагнозам, но нередко заводит в коридор повторяющихся обострений. Каждый эпизод — повод бояться движения, а страх движения делает мышцы ещё слабее. По цепочке падает работоспособность, снижается концентрация, растёт раздражительность. Позвоночник начинает управлять календарём.

Есть и менее очевидные последствия. Ограничение грудного отдела сказывается на дыхании; «закрытые» плечи меняют механику бега; таз, который всё время «проваливается» вперёд, провоцирует дискомфорт в коленях. Позвоночник — не изолированная деталь, а распределительный центр.

Мифы об осанке и волшебной мебели

Популярный миф: «Сделай осанку ровной — и всё пройдёт». Но статичная «идеальная» поза не спасает; спасает смена поз и достаточный объём движений. Другой миф — «ортопедическое кресло решит все проблемы». Кресло — инструмент. Оно даёт шанс настроить высоту, поддержку поясницы, положение локтей. Но если в этом кресле вы проводите 8–10 часов без перерывов, на выходе та же однообразная нагрузка, только в дорогой упаковке. Наконец, миф «слабая спина — значит нельзя поднимать веса». Наоборот: разумно дозированная силовая работа — главный путь к восстановлению выносливости тканей и уверенности в движении. Получается, что позвоночник должен работать. Важно лишь уважать принцип постепенности.

Что действительно изменилось — и почему это увеличило нагрузку

Суммируя: изменились режим и контекст нагрузки. Вместо вариативного дня с короткими переходами появились длинные статические блоки. Раньше было больше мелкой работы руками и корпусом.

Теперь активность ограничена редкими «всплесками» по выходным. Многообразие поз и поверхностей заменил стандартный набор «стол-стул-экран».

Сообщества и ритуалы поощряли телесную включённость. Субботники, дворовые игры, привычка «зайти пешком» поддерживали движение. Теперь комфорт вытеснил привычные формы активности.

Тело часто просто не требуется. Мы действительно стали ленивее, но это не упрёк. Это описание среды, где экономить движение выгодно и удобно.

Прибавьте сюда психологические факторы. Высокая плотность информации и постоянные дедлайны повышают базовый уровень напряжения мышц и нервной системы. Стресс — не мифическая «зажимная» сила, а конкретный гормональный режим, в котором ткани хуже восстанавливаются, а болевые сигналы звучат громче. Итог — ощущение «ломоты» при вполне умеренной механике, как будто у тела «снижен порог терпения».

Стратегии, которые работают в реальной жизни

Важно оттолкнуться от реальности, а не от идеала. Не у всех есть час в зале, но почти у всех есть рассыпанные по дню паузы по 3–5 минут. Из них и строится новая архитектура нагрузки:

1) Дробите статическое время.

Принцип «30/2» прост: каждые 30–40 минут делайте короткий перерыв.

Меняйте позу и выполняйте несколько простых движений.

Поднимитесь на носки и почувствуйте лёгкое растяжение. Сделайте 10–15 приседаний у стола.

Добавьте три подхода лёгкой тяги резинкой, она может лежать в ящике.

Сделайте круговые движения плечами для снятия напряжения.

Попробуйте упражнение «кошка-корова», стоя и упираясь ладонями в столешницу.

Эти «кусочки» включают кровоток и «будят» корсет.

2) Настройте рабочее место один раз, а пользоваться будете каждый день

Экран — на уровне верхней трети глаз; клавиатура — так, чтобы локти были под углом около 90°, предплечья на опоре; стопы — полностью на полу. Диван — не рабочее место; если вы всё-таки на нём, подложите под ноутбук подставку и под руки — жёсткую опору.

3) Дайте телу базовую силовую «конституцию»

Два-три раза в неделю 20–30 минут: упражнения с собственным весом и резинками. Тяги (горизонтальные/вертикальные), приседания, наклоны (хип-хиндж), планки в вариациях, шаги на платформу, прогулки с гантелями («фермерская ходьба»). Суть — научить ткани держать растущую, но управляемую нагрузку. Начинайте с комфортного: лучше регулярные 15 минут, чем редкие часовые «подвиги».

4) Расшевелите грудной отдел и таз

Ротации грудной клетки лёжа на боку («книга»), «пила» на полу, мягкие разгибания на валике; растяжка сгибателей бедра, активация ягодиц (мосты, отведения). Не ради гибкости ради гибкости, а ради распределения нагрузки по всей цепочке.

5) Передвигайтесь по-разному

Ходите пешком по делам, выходите на одну остановку раньше, выбирайте лестницу. В выходные — не «добивайте» себя, а меняйте рисунок движений: плавание, велосипед, поход, игры с детьми. Вариативность — валюта, которой позвоночник платит за здоровье.

6) Укротите телефон

Поднимайте экран к глазам, а не опускайте голову к экрану. Используйте голосовой набор или диктовку для длинных сообщений. Разговариваете — держите трубку на уровне глаз, не прижимайте плечом.

7) Сон и стресс

Планируйте «коридоры без экранов» за час до сна, проветривайте комнату, выносите зарядку из спальни. Уровень боли и восстановления резко откликается на качество ночи. Из практик, которые реально помогают нервной системе «снять громкость»: 10–15 минут спокойной прогулки вечером, дыхание 4–6 минут (удлинённый выдох), короткие паузы тишины после плотных задач.

8) Переносите вес осознанно

Двухлямочный рюкзак вместо сумки на одном плече, особенно если несёте ноутбук. Если всё-таки сумка — меняйте стороны. Габаритные вещи разбивайте на два похода. Тело любит симметрию не на картинке, а в распределении усилий.

9) Дети — отдельный проект

Ранцы — по весу, не «на вырост»; лямки — по плечам, поясной ремень — по талии; парта — под рост; экраны — на уровне глаз; и обязательно — движения в течение дня, а не «отработка» на тренировке раз в неделю.

Что делать, если уже болит

Во-первых, не превращайте боль в табу на движение. Поддерживайте активность в безболезненных амплитудах; дозированные прогулки и мягкая работа на мобильность чаще помогают быстрее, чем постельный режим. Во-вторых, откажитесь от бинарной логики «или идеально, или никак». Спине важнее частая «микрозабота», чем редкие «идеальные» тренировки. В-третьих, наблюдайте за паттернами: какая поза или активность усугубляет, какая облегчает? Вы увидите закономерности — и это уже план. Если симптомы держатся, усиливаются, отдают в ногу или руку, сопровождаются онемениями и слабостью — это повод для очной консультации специалиста, который оценит неврологический статус и подскажет безопасную стратегию.

Жизнь как цикл нагрузок, а не как череда посадок

Самое важное — смотреть на спину не как на «слабое место», а как на умную систему, которой нужен ритм. Ритм нагрузок и восстановлений, разнообразие движений и поз, небольшие каждодневные решения в пользу активности. Мы не вернёмся в мир без лифтов и гаджетов — да это и не нужно. Но мы можем вернуть себе авторство над тем, что и как переносит наш «внутренний мост». Несколько сантиметров, на которые поднимется экран; пару минут, которые вы отдадите приседаниям; десяток шагов, которые вы добавите к маршруту; две тренировки в неделю, которые станут привычкой — и нагрузка, которая вчера тянула вниз, начнёт работать на вас. В этом и есть взрослая «экономия»: уделить внимание сегодня, чтобы тело платило дивиденды завтра.