Вы наверняка замечали: иногда мысль ходит по кругу, а привычные решения перестают работать. В такие моменты рука сама тянется к бумаге — рисовать стрелки, кружки, линии. Кажется, будто через простые штрихи мозг ищет новый маршрут. В последние годы из этого интуитивного стремления вырос целый метод. Это особый способ рисования, который объединяет внимание, тело и образное мышление. Его ценят за доступность, за удивительно бережный способ разбирать сложные внутренние узлы, за эффект “сфокусированной тишины” в голове. Ни художественного образования, ни специнструментов не требуется. Нужен только лист, маркер и готовность посмотреть на привычные мысли под другим углом. В этом нам поможет нейрографика.

Что это такое и как это понять “на ощущениях”

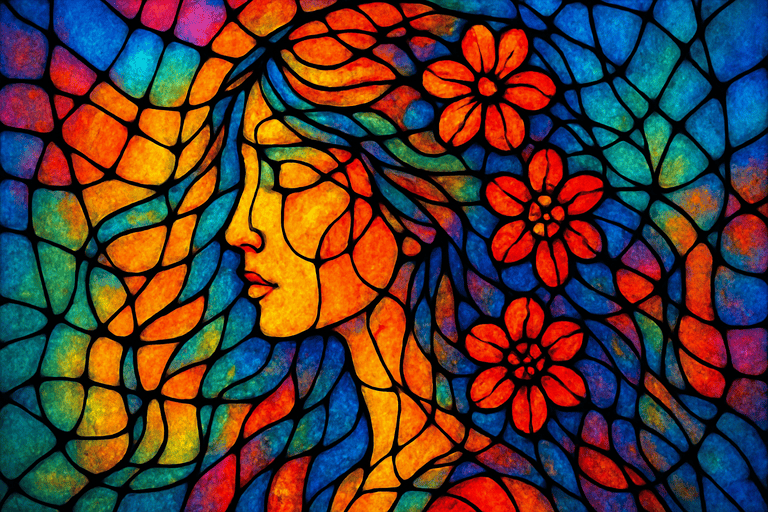

Проще всего представить себе практику как разговор с самим собой в графическом формате. Формулируется запрос — от туманного “я застрял” до конкретного “мне страшно менять работу” — и начинаете рисовать особые линии и формы. Эти линии не бегут по линейке, не спешат к результату, они петляют, пересекаются, меняют направление, как будто ищут путь в новой местности. В какой-то момент привычные углы смягчаются, резкие пересечения “утихают”, а отдельные участки рисунка начинают соединяться в более цельную композицию. Именно это “сборка” и дарит внутреннее чувство ясности. То, что раньше выглядело как россыпь несвязанных проблем, вдруг начинает складываться в образ, с которым можно работать.

Если посмотреть со стороны, всё выглядит почти детским занятием: взрослый человек сидит и рисует. Но внутри разворачивается конкретная работа внимания. Человек удерживает контакт с темой, одновременно наблюдая тело, дыхание и эмоциональные всплески. Похоже на медитацию, только вместо закрытых глаз — открытая графическая поверхность, на которой мысли получают форму и перестают быть сплошным шумом.

Откуда взялся метод и кто его предложил

Авторскую концепцию разработал российский психолог и коуч Павел Пискарёв в середине 2010-х годов. По его замыслу, особый тип линий и геометрических форм — а также определённая последовательность действий. Это помогает “перепрошить” привычные паттерны мышления и поведения, потому что меняют способ, которым мы воспринимаем задачу и реагируем на неё. Именно с 2014 года в публичном поле закрепилось название и началось системное обучение — от вводных курсов до продвинутых программ. Сегодня метод продвигают школы и сообщества в разных странах, а сам термин зарегистрирован как торговая марка автора. РБК ТрендыNeurographica

Как это работает: логика действий на листе

Сердце подхода — последовательность шагов, которую практикующие называют “алгоритмом”. Сначала формулируется запрос. Это — короткая и живая фраза, которая вас реально волнует. Затем на лист “выбрасываются” свободные линии — плавные, непрерывные, не повторяющие сами себя. Эти линии пересекаются, а пересечения дают острые углы — их постепенно “скругляют”, то есть превращают в мягкие сопряжения. Далее отдельные области рисунка связывают между собой, усиливают линии там, где нужно, добавляют цвет, собирают композицию до ощущения внутренней цельности. Внешне — простая последовательность, внутри — работа с напряжением. В буквальном смысле вы смягчаете резкости и находите соединения там, где раньше были разрывы. У метода есть узнаваемые элементы — те самые “нейролинии” и практика скругления — они и создают характерный визуальный язык. Я центр — Развитие. Путешествия.Газета.Rutexterra.ru

Почему это похоже на бережную тренировку внимания

Любой, кто пробовал медитативные практики, знаком с циклом “заметил — вернулся”. Здесь происходит то же самое, только внимание опирается не на дыхание, а на движение маркера. Вы наблюдаете, как рука стремится к прямой и предсказуемой траектории, и мягко позволяете линии жить свободнее. Замечаете внутренний импульс “скорее закончить” — и замедляетесь, чтобы довести скругление до ощущения гладкости. Этот микро-ритм присутствия разворачивается десятки раз в течение одного рисунка. Это как тренировка. Вы одновременно учитесь выдерживать тему (а значит — не избегать её), снижать внутреннюю реактивность и искать конструкции, которые объединяют, а не дробят.

Что происходит с мозгом и почему людям становится легче

Строгих нейробиологических объяснений у метода пока нет, и это честно признают даже сторонники. Однако есть косвенная логика, понятная без МРТ. Во-первых, мы выходим из режима разрозненного “мысленного жевания” и помещаем внимание в телесный процесс — рука, глаз, дыхание, фактура бумаги. Такой телесный якорь стабилизирует состояние и снижает уровень тревожного фона. Во-вторых, когда вы последовательно смягчаете острые узлы рисунка, мозг получает непосредственный сенсомоторный опыт: “то, что казалось резким, может стать мягким; то, что не соединялось, можно связать”. Это не волшебство — просто другой способ объяснить себе привычную проблему, но на языке ощущений, а не исключительно слов.

Регулярная практика также влияет на чувство контроля. Там, где раньше была только растерянность, появляется сценарий действий. Человек обозначает запрос, отражает напряжение, связывает разрозненные части, добавляет ресурс (цвет и линии поддержки). Рисунок так “доводится” до состояния внутренней завершённости. Это и есть маленькая повседневная психогигиена — не замена психотерапии, но добротный инструмент саморегуляции.

О доказательной базе: что мы знаем и чего не знаем

Важно сохранять трезвость: строго спланированных, крупных научных исследований, которые бы однозначно описывали влияние таких рисунков на психику, пока нет. В медиа и обзорных материалах это подчёркивается — при этом отмечают, что практика может рассматриваться как частный случай арт-терапевтических подходов, где наблюдаются эффекты снижения стресса и улучшения эмоциональной регуляции. Иными словами, у традиции есть понятные психологические механизмы и позитивные наблюдения, но назвать её “доказанным клиническим методом” на сегодняшний день нельзя. Lenta.RUsecretmag.ru

Сильные стороны: почему людей “затягивает” именно этот способ

Первый плюс — доступность. Материалы стоит копейки, а освоить базовые шаги можно по открытым описаниям или на вводном занятии. Второй — телесность и медитативный характер процесса: вы заняты простым, повторяемым действием, которое постепенно успокаивает нервную систему. Третий — метафорическая глубина. В отличие от обычных антистресс-раскрасок, здесь вы не закрываете чужие контуры, а создаёте собственную карту, связанную с личным запросом. Четвёртый — постепенная тренировка гибкости: в рисунке вы снова и снова видите, как жёсткое превращается в пластичное, а несвязанное — в цельное. Это переносится в бытовые ситуации: легче переключаться между задачами, быстрее замечать, где вас “закусывает” углом, и вовремя добавлять “скругление” — в буквальном и переносном смысле.

Наконец, общение. У практики сильные сообщества: люди делятся работами, темами, находками, поддерживают друг друга в трудные периоды. Для многих это становится тёплым ритуалом: чашка чая, любимый маркер, тихая музыка — полчаса на листе, и день уже ощущается иначе.

Какие темы подходят, а где лучше выбрать другой инструмент

Чаще всего люди обращаются к рисованию, когда хотят снизить тревожность, распутать противоречивые желания, яснее увидеть шаги в проекте или по-новому взглянуть на отношения. Подходит и для “профилактики”: чтобы мягко закрыть рабочий день, перевести себя из режима высокой оборотистости в спокойный вечерний ритм.

Вместе с тем стоит помнить про границы. Если вы переживаете острый кризис, травматический опыт или выраженные симптомы депрессии/паники, самостоятельные домашние практики — не лучшая замена профессиональной помощи. В таких случаях на первом месте — безопасность и поддержка специалиста. Данный графический подход можно использовать лишь как дополнение с его ведома.

Что конкретно рисуют: несколько ключевых элементов

У метода есть узнаваемый почерк. Линии вытягиваются без прямых отрезков, не повторяют сами себя, неожиданно меняют направление — это как тренировка нелинейности мышления. Там, где линии пересекаются, возникают острые углы — их последовательно “скругляют”, превращая пересечения в плавные “сочленения”. Из линий собираются фигуры — круги, треугольники, квадраты — но не как жёсткие символы, а как рабочие элементы композиции. Цветом подчёркивают ресурсные зоны, объединяют области, задают динамику. На финальном этапе усиливают связи между важными участками, чтобы вся работа воспринималась как целостная сеть. Такой набор прост, но оказывается гибким: один и тот же запрос можно развернуть в десятках композиций, пока тело и ум не скажут: “Теперь ясно”. Газета.RuЯ центр — Развитие. Путешествия.

Как попробовать самому: мягкая инструкция на 20–30 минут

Начните с короткой фразы-запроса — без пафоса и категоричности. Запишите её на обороте листа, чтобы не подглядывать каждые две минуты. Возьмите маркер средней толщины и дайте руке провести несколько длинных, непрерывных линий по листу. Не “рисуйте красиво”, а позвольте траектории меняться, как будто вы обходите препятствия и ищете путь.

Остановитесь и посмотрите на пересечения. Медленно, без спешки начните скруглять острые углы, доводя сопряжения до комфортной гладкости. Замечайте, как меняется дыхание и мышечный тонус в плечах и шее — это важная часть работы. Когда появится ощущение спокойствия, добавьте несколько линий-связей между значимыми участками рисунка — так вы объединяете ранее разрозненные “островки”.

Теперь положите рядом цветные карандаши или маркеры. Выберите 2–3 цвета, которые кажутся ресурсными именно сейчас, и мягко “соберите” ими несколько областей. Пусть цвета перетекают, как это делают линии. В финале снова пройдите взглядом по всей работе: где хочется усилить контур, где добавить связи, где оставить пространство “дышать”. Сохраните рисунок и ненадолго вернитесь к нему вечером или на следующий день. Часто уже через время становится видно, какой маленький шаг в реальной жизни просится из этой графической карты.

Ошибки новичков: как не превратить лист в ещё одну гонку

Главная ловушка — стремление сделать “правильно” и “красиво”. Но здесь не выставка работ и не экзамен. Важна не симметрия и не декоративность, а контакт с процессом. Вторая ошибка — делать всё слишком быстро. Скругление углов — не формальность, а тот самый момент, когда тело учится мягкости. Дайте себе время “доработать” каждое пересечение до ощущения гладкости под пальцем и взглядом.

Третий частый перекос — рисовать “вместо жизни”: бесконечно работать с темой на бумаге и не делать ни одного маленького шага наружу. Договоритесь с собой: каждая работа завершается одной конкретной, выполнимой в ближайшие сутки деятельностью. Так практика перестанет быть красиво отложенным действием и станет мостиком к реальным изменениям.

Где учиться: самопрактика или наставник

Многие начинают с самостоятельных попыток — и это нормально. Тем более что вводные описания шагов доступны, а первые эффекты ощущаются быстро. Если чувствуете, что застряли на одном и том же месте — линии повторяются, темы не продвигаются, — попробуйте групповое занятие или индивидуальную сессию. Наставник обратит внимание на мелочи: давление на маркер, скорость скругления, “провисающие” участки композиции, — и подскажет, как вернуть живость. А дальше снова можно практиковаться дома, выделяя 2–3 вечера в неделю.

Для чего это в повседневной жизни: от рабочих задач до личных развилок

Графический язык хорошо работает там, где нужно разложить сложное на связанное и выполнимое. Подготовка к переговорам? Сформулируйте запрос, “выплесните” основную тревогу линиями, соберите опорные участки рисунка и отметьте цветом самые ресурсные зоны — так вы буквально увидите, что вас поддерживает. Тянущееся чувство вины перед близкими? Попробуйте разметить на листе ключевые “углы” ситуации, скруглить их и отыскать возможные мостики — иногда после такой работы легче сказать первые важные слова. Нет ясности, с чего начать проект? Запрос, линии, связи, цвет — и уже намечаются две-три точки входа, к которым рука тянется без сопротивления.

Почему методу доверяют столь разные люди

Кого-то привлекает эстетика: приятно видеть, как хаос штрихов становится живой, гармоничной сетью. Других — ощутимый эффект “снижения шума” в голове: после получаса рисования проще вернуться к работе и меньше крутить автоматические мысли. Третьих — ощущение субъективной власти над ситуацией: там, где вчера было “ничего не могу”, есть понятный ритуал, который ведёт к маленьким, но регулярным сдвигам. А ещё это редкий формат, где нет жёсткой оценки. Вы не обязаны демонстрировать талант — достаточно быть честным с запросом и внимательным к процессу.

Немного о рисках завышенных ожиданий

Любая популярная практика быстро обрастает мифами. Важно трезво удерживать рамку: графический метод — это не мистика и не быстрый инструмент решения всех проблем. Он не отменяет психологию отношений, финансовую грамотность и медицину, не заменяет терапию при серьёзных расстройствах. Его сила — в регулярной, бережной работе с вниманием, эмоциями и телесным напряжением, в ясности, которая приходит через действие руки и глаза. Держите этот реалистичный горизонт — и практика будет приносить устойчивую пользу, а не разочарование.

С чем сравнить: чем это отличается от “просто рисования”

Если взять чистый лист и рисовать всё что угодно, вы, конечно, получите разрядку. Сам процесс уже приятен. Но у предложенного подхода есть структурная специфика. Заключается в опоре на запрос, на последовательность шагов и на внимательное скругление пересечений. Эти рамки не ограничивают — они задают маршрут, в котором сравнительно легко не потеряться. Это как прогулка с ориентиром. Вы можете сворачивать и исследовать, но всегда знаете, где находится “север”, и почему именно туда стоит возвращаться.

Что остаётся после — в реальных делах и отношениях

Самые ценные изменения оказываются тихими. Вы неожиданно сглаживаете острый угол в разговоре и видите, что диалог не рушится. Связываете два разрозненных блока проекта, которые месяцами “жили” отдельно, — и работа начинает дышать. И вы тем самым позволяете себе идти не по прямой, а петлять. И именно так находите кратчайший путь. Эти мелочи складываются в качественно иной способ быть с собой и с миром. Это значит: больше отношений; меньше спешки, больше плотности момента.

Если вы давно ищете практику, которая помогает не убежать от сложности, а быть рядом с ней, — попробуйте этот язык линий и скруглений. Он прост, как детский маркер, и серьёзен, как взрослое решение наконец-то жить осознанно. В нём нет обещаний мгновенного чуда. Зато есть тёплая дисциплина, из которой вырастают удивительно надёжные результаты. А если однажды вы поймаете себя на том, что после получаса на бумаге тема звучит иначе. Не как тупик, а как маршрут, — значит, у вас появился ещё один способ выбирать жизнь, которая откликается.