Есть выражения, которые звучат как банальность, пока не начнёшь вдумываться. Русский язык — это богатство. Мы произносим её автоматически, но что именно скрывается за этим «богатством»? Словари? Поэзия? Повороты разговорной речи? На самом деле — целая экосистема смыслов и форм, где звук, морфология, синтаксис и культура складываются в инструмент необычайной мощности. И чем внимательнее мы вслушиваемся, тем явственнее понимаем: владение языком — это не только умение сообщить сведения, но и способ видеть, чувствовать и мыслить более тонко.

Русская звуковая палитра сама по себе задаёт особую музыку высказыванию

Мягкость согласных и подвижное ударение позволяют выстраивать гибкие ритмы, усиливать интонацию одним лишь переносом акцента: «за́мок» и «замо́к» — два разных мира, открывающиеся одним движением голоса. Эта звуковая «физика» не декоративна. Она несёт смысл, окрашивает его и даёт автору дополнительные рычаги выразительности.

Слова в русском редко бывают «одноместными». Благодаря развитому словообразованию почти любое значение можно развернуть в пучок близких форм: «лес — лесной — лесник — лесничий — перелесок — лесистый — опушечный». Префиксы и суффиксы — не просто «детали»; это точные инструменты, позволяющие управлять степенью, отношением, окраской. Одно только -ища в «домище» мгновенно переводит нейтральное «дом» в эмоциональный регистр; -очка и -енька добавляют ласки; приставки пере-, за-, под-, у- меняют траекторию действия. В результате язык легко поддерживает игру оттенков. Мы можем быть точными, оставаясь образными, и образными — не теряя точности.

Глагольная система с её видами — отдельная лаборатория времени и перспективы. Совершенный и несовершенный виды не просто ставят отметку «сделано/делается». Они позволяют выбирать взгляд на процесс, на результат, на повторяемость («я читал»), на уникальность («я прочитал»). Параллельно приставки уточняют сценарий: «написать, записать, расписать, подписать, переписать, прописать, вписать» — и это только верхушка айсберга.

Такая архитектоника действий развивает у говорящего «режиссёрское мышление». Мы привыкаем монтировать время, масштаб и направленность события. Это все качество бесценное как в литературе, так и в повседневной коммуникации.

Падежная система — ещё одна причина, по которой русская фраза легко перестраивается. Свободный порядок слов при сохранении смысла — роскошь, которую дарит морфология. Мы можем подчеркивать тему, модулировать фокус внимания, меняя очередность членов предложения: «Книгу прочитал я», «Я прочитал книгу», «Прочитал книгу я» — смысл ядра тот же, но акцент и ритм другие. К этому добавьте союзы и частицы — «же», «ведь», «то-то», «бы», «ли». Получится как тонкий пульт управления смысловыми полутонами, которым владеют и писатели, и блестящие разговорщики.

Русская речь многорегистрова

В русском языке легко переходить от высокого стиля к просторечию, от старославянского оттенка к современному сленгу, не теряя цельности. История языка с наложившимися слоями заимствований — от тюркских до французских и английских. Это и сделала наш лексикон гибким и гостеприимным. Мы можем сказать «вдохновение» и «инсайт», «полудрагоценный» и «мидл-вейю», «снедь» и «стритфуд» — в зависимости от того, какой жанр, тон и социальная дистанция нам нужны. Эта регистровая свобода — важный ресурс творчества и точной коммуникации.

Нельзя забывать и о богатстве синонимии. В русском есть десятки способов передать оттенок действия «говорить»: сказать, молвить, произнести, пробурчать, бросить, заявить, прошептать, воскликнуть, огрызнуться, намекнуть. Каждое слово меняет и сцену, и характер героя, и температуру диалога.

В повседневной речи мы делаем то же самое автоматически. Выбираем «сейчас подумаю» вместо «не знаю», «давайте уточним» вместо «вы неправы» — и так смещаем эмоциональную оптику собеседника.

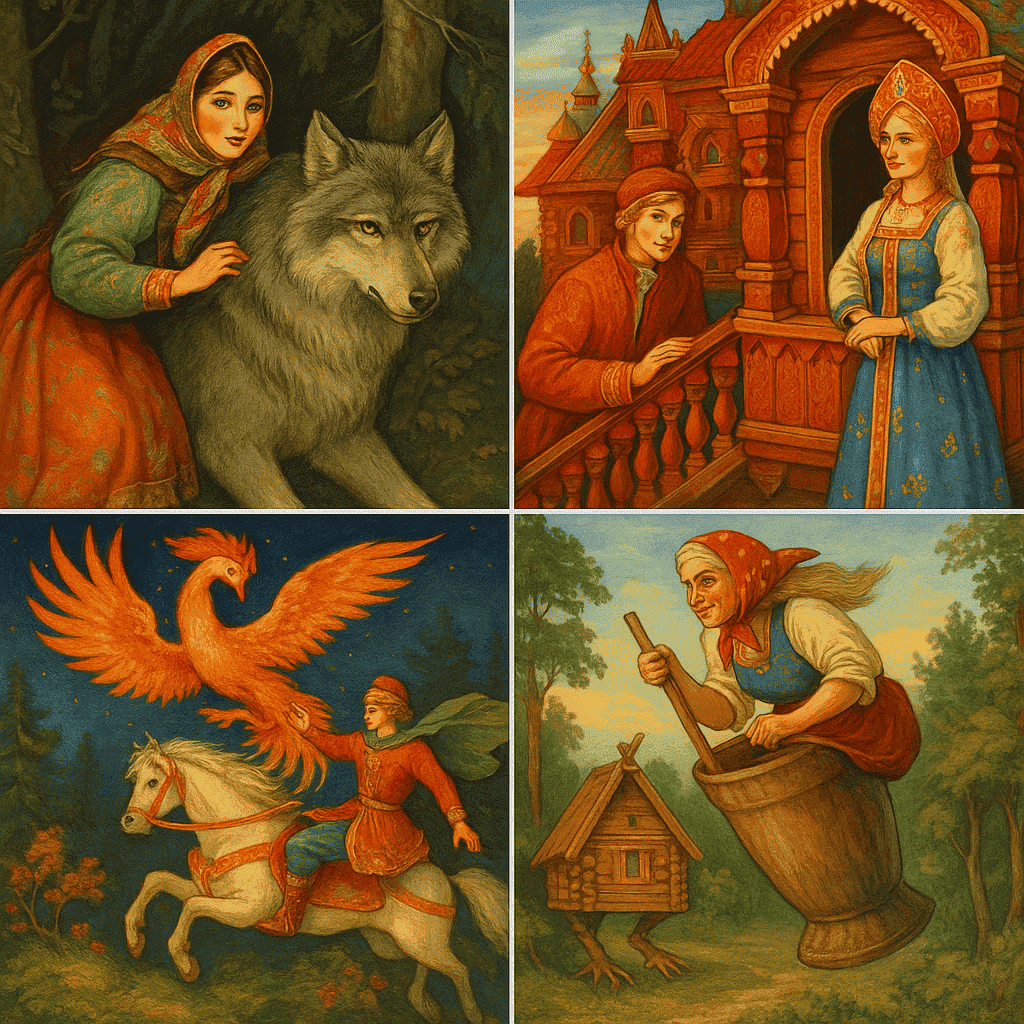

Фразеологизмов и пословиц — целая вселенная.

«Ни пуха ни пера», «дело в шляпе», «зарубить на носу», «семь пятниц на неделе» — эти формулы не только экономят слова, но и подселяют в речь визуальные метафоры, мгновенно поднимая культурный контекст. Русская устойчивость выражений связана с образом действия, предметным рядом, историей ремёсел и быта. Когда мы ими пользуемся, мы говорим не в одиночку. За нашей фразой слышится хор поколений, и это объясняет ту особую плотность смысла, которую трудно заменить сухой констатацией.

Пунктуация в русском — полноценный соавтор. Тире умеет играть роль мысли, которая обгоняет себя; запятая — дышать и считать. А двоеточие — превращать предложение в маленькую сцену ожидания. Синтаксис вообще позволяет строить длинные, многослойные фразы, не теряя ясности, если следовать внутренней логике. Этот «медленный» регистр полезен, когда нужно передать сложную мысль без упрощения. И он же развивает у читателя способность удерживать контекст — навык, который нынче особенно ценен.

Как знание русского влияет на воображение и восприятие?

Прежде всего тем, что даёт набор оптик для описания мира. Мысль, получившая богатую систему форм, легче поддаётся монтажу. Можно двигать фокус от детали к панораме, от мгновения к длительности, от действия к отношению. Видовая пара «делал — сделал» учит отличать путь от результата, а падежи — смотреть на событие из разных точек (кому? чем? где? куда? откуда?). Словообразовательные «лего-детали» поощряют языковую игру и метафорическое мышление. Мы без труда создаём авторские неологизмы — «переустать», «недосказать», «подслушанность», — и зритель внутри головы тут же дорисовывает смысл.

Чтение и письмо становятся тренировкой творческого внимания. Разворачивая длинный период Толстого, мы учимся дышать мыслью. В скупом абзаце Бунина распознаём, как одна деталь заменяет абзац «объяснений», а в «скачущем» синтаксисе Платонова слышим, как слово ищет новый дом. Эта практика формирует внутреннего редактора и внутреннего режиссёра и мы начинаем видеть, где текст тяжелеет, где пустоте нужна пауза, где ритм способен вытянуть смысл. Даже аккуратный почерк даёт свой вклад: рука, выводя ясные буквы, успевает подумать о структуре фразы, и мысль перестаёт разбегаться.

Билингвизм

Человек, свободно переключающийся между системами — скажем, русским и английским — легче находит неожиданные решения: смысл, не помещающийся в одной сетке, внезапно ловится в другой. Но и монолингву доступна та же игра. Внутри одного языка полно микросистем — профессиональные жаргоны, диалекты, исторические пласты. Освоение их расширяет «сенсорное поле» речи: мы начинаем слышать оттенки, которые раньше ускользали, и по-другому замечать мир.

Литература и устная традиция наглядно показывают, как этот инструмент работает на практике. Простота Пушкина — не бедность, а отточенная ясность, где каждое слово на своём месте. У Достоевского — синтаксис переживания, когда фраза бьётся, как сердце героя. Ахматова — это дисциплина линии, где недосказанность громче крика. У Платонова — смещение привычного смысла, от которого «внутренний мир» читателя перестраивается. У современников — от Соколова до Улицкой — работа с интонацией, интерьером речи, и всё это держится на ресурсах, которые язык щедро предоставляет.

Отдельный сюжет — язык в медиасреде. Сети, мессенджеры, мемы не обедняют речь сами по себе: они открывают новый стиль скорости и игры. Русский прекрасно адаптируется: частицы и междометия «держат» интонацию в коротких сообщениях, эмодзи берут на себя просодику, а заимствования подстраиваются под местную морфологию (мы легко конструируем «запостил», «перешарить», «задеплоить» — и всем понятно, что происходит). Важно то, как мы пользуемся этим инструментом: умеем ли в нужный момент переключиться в регистр ясного объяснения, точного делового письма или внимательного личного сообщения.

Русский язык — это язык Вселенной

Теперь о громком тезисе. Красиво, но что стоит за словами? Если понимать Вселенную буквально, у неё нет музейной таблички с описанием на одном-единственном человеческом языке. Язык космоса — математика и физика, универсальные закономерности. Но если воспринимать формулу метафорически, то тогда мысль обретает опору. Русский действительно способен говорить о всём — от нежнейшей лирики до строгих формул, от быта до метафизики. Он исторически оказался одним из рабочих языков космонавтики, науки, классической музыки и литературы — и в этом смысле участвует в разговоре человечества с мирозданием. Важно не подменять поэтический образ претензией на исключительность. Истинная сила — в диалоге, в способности слышать и переводить, расширяя границы понимания.

Знание языка

Знание языка — это практика, а не диплом. Оно растёт, когда мы читаем вслух, когда пробуем разные регистры, когда переписываем абзац, ищем точное слово, спорим о запятой и находим интонацию. Помогают маленькие привычки. Кто хочет ведет «словарик любимых слов», играет в синонимические ряды, разбирает этимологию. В речи старших ловит фразеологизмы и «переплавляет» заимствования в удобные, местные формы. Даже привычка слушать — это часть владения: мы учимся подхватывать чужую интонацию, не теряя своей.

И в семейном масштабе, и на уровне общества языковая забота работает как инвестиция. Ребёнок, которому читают, получает не только сюжет, но и ритм, и звук, и первую архитектуру смысла. Взрослый, который возвращается к чтению, вдруг обнаруживает, что мысли стали упорядоченнее, а разговор — мягче и точнее. Команда, которая договаривается о терминах, избегает половины конфликтов — просто потому, что называет вещи одинаково. В этом смысле «богатство» — не витрина в музее, а хозяйство, требующее внимания и труда.

Язык — это место, где мы живём

И наконец — о личном. Мы выходим в мир через слова и возвращаемся домой, чтобы думать, чувствовать и делиться. Когда инструмент настроен, мир звучит иначе. Проблемы перестают казаться невыносимыми, потому что их можно назвать. Радости становятся ярче, потому что их можно описать; люди становятся ближе, потому что их можно услышать. В этом и проявляется настоящая ценность. Речь расширяет воображение и делает наш внутренний пейзаж объёмнее, а значит — и реальность вокруг тоже.

Пусть разговор о русском будет не гимном «особости», а приглашением пользоваться возможностями: слушать и говорить, читать и писать, играть и точно формулировать. Тогда знакомая формула перестанет быть клише и станет практикой: мы каждый день заново открываем разнообразие средств, на которых способны строить смысл, убеждать, утешать, вдохновлять и исследовать. В этом, пожалуй, и есть главное богатство — возможность быть точнее и человечнее одновременно, оставаясь в живом, щедром, всегда чуть большем, чем мы о нём думаем, языке.