Когда родители впервые задаются вопросом о формате обучения, их редко интересуют только оценки и программы. На самом деле они примеряют к своему ребёнку разные жизненные траектории: как он будет просыпаться по утрам, с кем дружить, чему радоваться и что считать трудным, каким станет его характер через несколько лет. Спор о том, что лучше — школьный класс или собственный стол дома, упирается не в «правильность системы», а в то, какой образ жизни поддержит рост внутренней мотивации, самостоятельности и устойчивости. И чем внимательнее мы смотрим не на ярлыки, а на механизмы, тем понятнее становятся плюсы и минусы обоих подходов.

Как мы пришли к сегодняшнему выбору

Долгие века образование было «домашным» в самом буквальном смысле. Ремесло передавалось в мастерской, грамота — у священника или наставника, наука — в небольших кружках при университетах. Массовая школа возникла как ответ индустриальной эпохи: обществу понадобились единые стандарты, расписания, дисциплина времени, базовая грамотность для миллионов. Этот формат доказал свою эффективность в распространении базовых знаний, создании социальных лифтов и объединении разнородных слоёв населения. Но XXI век сделал картину сложнее: стало больше информации, больше вариативности семейной жизни, больше цифровых инструментов. Мы получили и новые возможности, и новые риски — от перегрузки и формальности до изоляции и перегибов. Отсюда и живой вопрос, который сегодня звучит всё чаще: где конкретному ребёнку легче и интереснее учиться жить?

Что на самом деле важно в образовании

Прежде чем сравнивать форматы, полезно зафиксировать цели. Образование — это не только знание таблицы Менделеева или умение решать уравнения. Это развитие мышления (умение задавать вопросы, строить гипотезы, проверять их), базовых навыков саморегуляции (планировать, доводить дело до результата, справляться с разочарованием), социальной компетентности (слушать, сотрудничать, отстаивать позицию), а также накопление опыта самостоятельной деятельности. Когда родители держат фокус на этих опорах, становится проще оценивать, что лучше работает для ребёнка и семьи: расписание уроков и школьное сообщество или гибкость домашнего маршрута с внешними активностями.

Сильные стороны школьного формата

Главный плюс школы — инфраструктура и масштаб. У ребёнка появляется доступ к пространствам, которых трудно добиться дома: лаборатории, спортивные залы, сцены, библиотеки, мастерские. В школе проще задействовать «много учителей»: разные взрослые со своими методиками и темпераментами дают палитру стилей и взглядов, и в этой палитре подростку легче найти «своего» наставника. Школа даёт ритм — чёткое расписание, нормативы, внешнюю обратную связь. Для многих детей эта внешняя структура становится надёжной рамкой, которая удерживает внимание и дисциплинирует усилия, особенно в период, когда собственная саморегуляция ещё только формируется.

Социальная среда — не только «друзья на перемене». Это тренажёр коммуникации с разными людьми: старшими и младшими, учителями и одноклассниками, симпатичными и сложными. В этом потоке ситуаций ребёнок быстро учится согласовывать интересы, договариваться, принимать чужие особенности и отстаивать своё. Вдобавок школа естественно предоставляет «витрины возможностей» — кружки, олимпиады, проекты, соревнования, — куда ребёнок может «случайно» зайти и задержаться, даже если дома семья о таком занятии не знала.

Но у формата есть и слабые стороны. Массовость порождает стандартизацию, а стандартизация часто не успевает за индивидуальными темпами и интересами. Кому-то в классе слишком быстро, кому-то мучительно медленно; кто-то страдает от «бумажной» нагрузки и оценочной тревоги; кто-то теряется в шуме больших коллективов. Не в каждой школе хватает взрослых, готовых работать с особенностями внимания или эмоционального фона. И, наконец, часть времени неизбежно уходит на логистику, ожидание, формальности — это издержки любой системы, где надо учесть сразу многих.

Возможности и риски домашнего обучения

Дом — это прежде всего индивидуализация: можно «скроить» содержание и темп под конкретного человека. Если ребёнок быстро схватывает математику, ничто не мешает идти вперёд; если ему нужен месяц на погружение в одну тему истории, он может себе это позволить. Время перестаёт быть жёсткой сеткой, и уроки вплетаются в повседневность: физика случается на кухне, биология в огороде, литература в семейном чтении, география в путешествиях. Такой режим экономит силы — меньше «пустых ожиданий» и «шума», больше часов на проекты, практику и отдых. А ещё он даёт возможность выстраивать учебный процесс в ценностной логике семьи: выбирать подходы, авторов, культурные акценты.

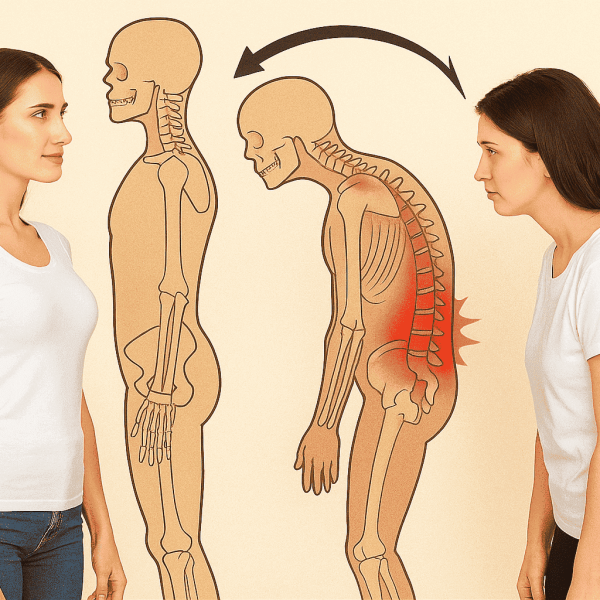

Однако гибкость оборачивается требованиями к взрослым. Домашнее образование требует времени, компетентности и, главное, устойчивости родителей.

Лёгко скатиться в крайности: либо в «школу №1 у маминого стола» с жёсткими уроками и формальным контролем, либо в «свободный полёт», где не хватает ритма и накопления результата. Есть и объективные ограничения. Не всякий эксперимент дома заменит химическую лабораторию, полноценную спортивную секцию или оркестр. Вопрос социальной среды тоже не решается сам собой. Её нужно конструировать: кружки, волонтёрские проекты, «мини-школы» по интересам, общение с разными взрослыми, а не только с родителями и равными.

И ещё одна тонкая зона — «узкая картина мира». Когда образовательная среда слишком однородна, ребёнок реже сталкивается с «чужим»: другой манерой учить, другим стилем думать, другой культурой. В школе это разнообразие встречается чаще — пусть не всегда комфортно, но и не бесполезно. Значит, выбирая домашний маршрут, важно намеренно вплетать в него разность людей и ситуаций.

Мифы, в которые легко поверить

Первый миф: «социализация есть только в школе». На деле социализация — это качество взаимодействий, а не их адрес. Домашний формат даёт массу вариантов: спортивные клубы, театральные студии, музыкальные ансамбли, научные кружки, лагеря, волонтёрство, городские проекты. Но эти варианты не упадут с неба — их нужно искать и поддерживать, причём устойчиво. Второй миф: «дома учатся лучше, потому что меньше отвлекающих факторов». Иногда верно; иногда, напротив, дом полон отвлечений, а внешний контур школы помогает собраться. Третий миф: «школа неизбежно подавляет индивидуальность». Не обязательно: многое зависит от конкретных учителей, директора, культуры учреждения. Есть школы, где индивидуальность — ресурс, а не проблема.

Гибриды: между «всем дома» и «всё в школе»

Между крайностями лежит широкий спектр гибридных решений:

- семейные кооперативы, где дети собираются на 2–3 дня в неделю для совместных предметов, а остальное делают дома;

- школа с индивидуальным графиком или проектной моделью. Здесь ребёнок часть времени проводит за самостоятельной работой, а часть — в мастерских и лабораториях;

- онлайн-курсы по отдельным предметам и наставники-предметники, которые подключаются на сложные разделы.

В старших классах многие семьи комбинируют. Базовая школьная программа плюс углублённые внешкольные курсы, стажировки, олимпиадная подготовка, творческие студии. Важно мыслить не категориями «или–или», а категориями «и–и». Собрать набор практик, которые именно вашему ребёнку дадут и знания, и опыт, и радость.

Как не ошибиться родителям: карта вопросов вместо готового рецепта

Начать стоит не с лозунгов, а с диагностики. Что у ребёнка уже получается, а где он «спотыкается»? Какова его сенсорная чувствительность: он устаёт от шума и многолюдья или, наоборот, гаснет в тишине? Как он переносит ожидание и смену задач? Где его устойчивый интерес — в «делать руками», «докапываться до смысла», «спорить и убеждать», «создавать и показывать»? В каких ситуациях он проявляет самостоятельность, а где ждёт внешнего пинка? Честные ответы на эти вопросы дадут первые ориентиры.

Второй блок — ресурсы семьи. Сколько времени взрослые готовы ежедневно отдать на сопровождение учёбы? Какая есть поддержка: бабушки и дедушки, старшие дети, наставники, сообщество семей? Какова финансовая рамка: готовы ли вы оплачивать кружки, лаборатории, спорт? Насколько устойчив ваш график работы? Чего вы готовы лишиться (путешествий в учебное время, вечерних сериалов, части выходных) ради выбранной модели? Именно эти прозаические ответы часто определяют, заработает ли красивая идея.

Третий блок — качество доступной школы. Не «школа вообще», а конкретное место. Директор и его ценности, ядро учителей, атмосфера в параллелях, сотрудничество с родителями, проектные практики, система поддержки детей с особенностями, возможности внеурочной деятельности. Разговор с завучем, прогулка по коридорам, беседа с несколькими учителями, наблюдение за переменой — это неформальные, но очень показательные маркеры. Если рядом есть живая, открытая школа, это сильный аргумент в её пользу. Если нет — гибриды и домашние сценарии встают выше в рейтинге.

Наконец, у любой семьи должно быть «пилотирование».

Пробуйте короткие промежуточные шаги: четверть дома, четверть в школе; каникулы с проектом и наставником; месяц с индивидуальным планом, который согласован со школой. Обязательно договоритесь о критериях успеха на этот период. Не только оценки, но и динамика настроения, уровень автономности, качество сна, возвращаемость к задачам после неудач, вовлечённость в сообщество. И оговорите «план Б»: что делаем, если через три месяца станет хуже?

Нужно ли вообще домашнее образование, если долгое время всё обучение было домашним?

Исторический аргумент красив, но мир изменился. Когда обучение происходило «при доме», сама жизнь была другим «учебником». Дети с ранних лет включались в реальную экономику семьи. Труд и ремесло давали ясные контуры ответственности, а взрослые-наставники были буквально рядом. Сегодня задач стало больше и разнообразнее: от цифровой грамотности до критического мышления и межкультурной коммуникации. Сообщества по интересам распределены по городу и сети, а не по одной улице.

Поэтому домашний формат как единственно возможный — не универсальный ответ. Он нужен — иногда. Жизненно — когда школа объективно не справляется с задачами ребёнка: здоровье, bullying, сильная академическая нестыковка, переезды, профессиональный спорт, индивидуальные траектории в искусстве и науке. Уместен — и может быть очень продуктивен — когда в семье есть ресурсы и мотивация проектировать образовательную среду. Но делать его обязательным «по умолчанию» было бы столь же неверно, как отрицать пользу хорошей школы.

Типичные ошибки и как их избежать

Частая ошибка — выбирать из страха. Страх перед «плохими компаниями», перед «разболтанностью дома», перед «срывом экзаменов» заставляет принимать решения жёстко и резко. Но страх — плохой советчик: он сужает внимание и заставляет видеть только риски. Гораздо продуктивнее строить выбор из ценностей и задач: чего мы хотим развить в ребёнке в ближайший год, какие условия для этого нужны, где мы их точно не получим, а где можем собрать.

Вторая ошибка — идеализация. Родители, уставшие от школьной бюрократии, ждут, что дома «всё пойдёт». Родители, разочарованные в собственных попытках, видят что школа будет заменой, «панацеей». Ни то ни другое не сработает: любой формат — это набор компромиссов и работа над дисциплиной. Третья ошибка — попытка «перенести школу домой» с тем же расписанием и уроками у доски. Дома лучше живут проекты, смешение возрастов, совместные дела и ритм «интенсив — пауза — рефлексия». И обратная крайность — «никакой структуры», когда день стекает в гаджеты и полудрёму. В обоих случаях теряется главное — ощущение движения вперёд.

Как понять, что вы двигаетесь в верном направлении

Сигналы просты и заметны. Ребёнок чаще просыпается с пониманием, чем он сегодня будет заниматься, и реже упирается «в стену» перед началом. В течение недели возникают ситуации, где он сам ставит задачи или доводит начатое без напоминаний. После трудностей он возвращается к делу без долгого избегания. У него есть живые связи: друзья, наставники, команда, где он важен. Появляется «портфель» результатов — не только оценки, но и проекты, тексты, выступления, постеры, ролики, соревнования. И при этом у семьи остаётся дыхание: родители не выжаты ежедневно, границы между ролями соблюдаются, а разговоры о школе (или домашних занятиях) не превращаются в хронический конфликт.

Практический скелет для обеих моделей

Если вы выбираете школу — станьте партнёром, а не «наблюдателем у дверей». Познакомьтесь с ключевыми учителями, договоритесь о прозрачной обратной связи. Также можно и включитесь в внеурочные истории, где ребёнок может проявиться. Помогайте дома не «проверками», а организацией режима и пространства. Это рабочее место, ритуалы начала и завершения дня, планирование недели, совместная рефлексия «что получилось — что нет». Поддерживайте баланс: учеба не должна вытеснить сон, движение и отдых.

Если вы идёте по домашнему пути — соберите «внешний мир». Пропишите опорные предметы, ответы на вопрос «как и чем закрываем практику» (лаборатории, мастерские, проекты), точки социальной активности, регулярные встречи с наставниками «не из семьи», систему фиксации результатов (портфолио, контрольные точки). Делайте раз в месяц «совет семьи»: что зашло, что не пошло, что меняем. И обязательно — берегите взрослые ресурсы: распределяйте роли, планируйте «бездетное» время для восстановления, не стесняйтесь оплачивать помощь.

В итоге это не спор о формате, а проект о человеке

За словами «школа или домашнее обучение» скрывается куда более тонкий выбор: как организовать жизнь так, чтобы ребёнок учился не терпеть, а хотеть; не ждать указаний, а задавать вопросы; не избегать сложностей, а искать способы с ними справляться; не прятаться от «чужого», а осваивать его. Где-то это получится в конкретной школе с живыми учителями и внятной культурой. Где-то — в семейном маршруте с продуманной сетью внешних активностей. Чаще всего — в комбинации, которая по мере взросления будет меняться.

Не нужно искать вечного решения. Давайте себе право пересматривать траекторию: раз в год устраивать «аудит», делать пробные повороты, договариваться с собой и ребёнком о новых правилах игры. Мир меняется, дети меняются, родители тоже. Хорошая новость в том, что в любой точке у нас есть возможность заново собрать среду. Такая среда из людей, привычек, пространств и задач — в которой будет расти не просто «учебный план», а живой, любопытный, настойчивый человек. Именно ради этого и стоит выбирать.