Иногда вопрос звучит почти детским, но в нём спрятана вся механика планеты: почему гигантские океаны не заливают материки, почему реки текут именно туда, куда текут, откуда берутся тучи и почему дождь возвращается вновь и вновь? Ключевая фраза разговора — «почему море не выходит из берегов?, круговорот воды в природе». Она задаёт направление обсуждения и помогает сузить тему.

Ответ требует взглянуть сразу на физику, географию и биологию.

Океаны как «чаша» планеты: где проходит линия берега

Начнём с простого, но фундаментального: вода на Земле распределяется по закону гравитации. У планеты есть глобальная поверхность равного потенциала — геоид.

Мировой океан заполняет самые низкие части планеты — океанические котловины. Они отделены от континентов границей, где геоид пересекает сушу. Линия берега — не произвольная черта. Это место встречи воды и более высокой поверхности земной коры. Вода не перескакивает через возвышенности сама по себе. Чтобы море вышло из берегов, нужен рост уровня океана.

Либо должна опуститься суша.

На коротких временных масштабах уровень моря колеблется из-за приливов и отливов. Влияют также ветровые нагоны, атмосферное давление и штормовой прибой. Эти волны дышат вокруг среднего значения и возвращаются к нему. На длинных масштабах возможны серьёзные сдвиги уровня моря.

Эвстатические сдвиги связаны с изменением объёма воды и тепловым расширением. Изостатические вызваны поднятием или опусканием земной коры. Гляциальные эпохи и таяние ледников меняют береговую линию. Также влияют вулканизм и тектоника плит.

В повседневной жизни море удерживает не стена, а энергия и форма бассейнов.

Испарение: как вода снимается с поверхности

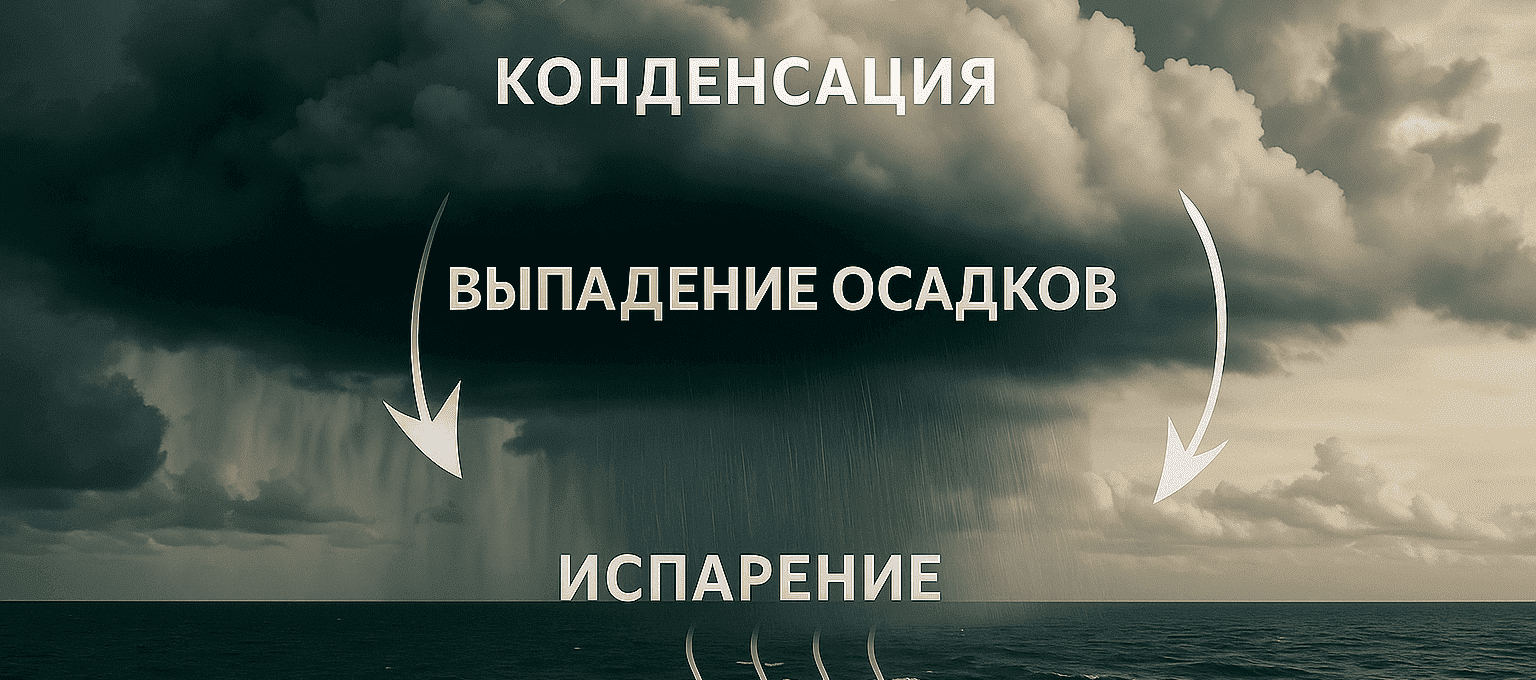

Чтобы понять, откуда берутся тучи, посмотрим вниз, на гладь океана, реки, влажную почву и листья растений. Солнечное излучение нагревает верхние слои воды и суши. Молекулы на поверхности получают достаточную энергию, чтобы уйти в воздух — это испарение. Над океанами процесс идёт особенно активно: там тепло, много воды и ветер, который уносит насыщенный влагой воздух. Существенную часть вносят растения: через устьица на листьях они «выдыхают» водяной пар — транспирация. Вместе испарение и транспирация образуют эвтранспирацию — главный насос цикла.

Влажный воздух легче поднимается вверх. По мере подъёма он охлаждается (снижается давление), и в какой-то момент температура достигает точки росы. Избыточный пар начинает конденсироваться на микрочастицах — пылинках, соляных кристалликах, спорах. Так рождаются крошечные капли и кристаллики льда — первые кирпичики облаков.

Как формируются облака и почему они разные

Поднятие воздуха бывает нескольких типов.

Конвективное — когда тёплые пузыри воздуха взмывают над нагретой поверхностью (летние кучевые облака, грозы).

Орорафическое — когда поток воздуха встречает гору и вынужден подниматься (прохладные, влажные склоны на подветренной стороне).

Фронтальное — когда тёплая и холодная воздушные массы сталкиваются и одна «наезжает» на другую; тёплый воздух поднимается, образуя протяжённые слоистые облака и затяжные дожди.

Внутри облака капли и кристаллики сталкиваются и сливаются. В тёплых облаках идёт коалесценция: крупные капли растут за счёт мелких и падают, увлекая соседок. В холодных — работает процесс Бергерона–Финдеизена: лёд растёт за счёт переохлаждённых капель. Как только частицы становятся достаточно тяжёлыми, гравитация побеждает восходящие потоки — начинается выпадение осадков.

Дождь, снег, град: разные дороги одной воды

Если воздух на пути капли тёплый — до земли доходит дождь. Если толща холодная — снег. При быстрых восходящих потоках, многократном подъёме и падении зародыша льда в грозовом облаке формируется град: слоёные «лепёшки» льда, растущие, как кольца дерева. Осадки — это механизм возврата: всё, что испарилось, должно рано или поздно вернуться на поверхность.

Но вернётся не обязательно «туда же». Ветры переносят влагу на тысячи километров: океан испаряет — горы и равнины принимают. Именно поэтому пустыни часто скрыты в «тени» хребтов, а ливни идут там, где горы вынуждают воздух подняться.

Что делает вода на суше: стекание, просачивание, подземные пути

Когда капля достигает земли, у неё три основных сценария. Инфильтрация — вода уходит в почву, наполняет поры и трещины, просачивается вниз. Часть задерживается как почвенная влага, часть опускается глубже — в водоносные горизонты, формируя подземные «реки». Поверхностный сток — если почва насыщена или дождь очень интенсивный, вода собирается в ручьи и овраги, затем в реки. Испарение — часть вновь уходит в воздух прямо с поверхности, особенно в жару и на ветру.

Подземные воды не хаотичны: они движутся по закону градиентов давления и высоты, медленно, сантиметры-метры в день. Они подпитывают источники, ручьи и реки в засушливые периоды — это базисный сток. В итоге почти вся выпавшая на материки вода рано или поздно найдёт дорогу к океану.

Почему реки текут «вниз» и как они выбирают путь

Каждая капля послушна гравитации: вода стремится от большего потенциального уровня к меньшему. «Вниз» не всегда значит прямо к югу или к морю по линии. Рельеф подсказывает, где легче идти: понижения, мягкие породы, меньше препятствий. Со временем русло само себя формирует и перестраивает.

Оно подмывает внешние берега изгибов и откладывает осадки на внутренних. Во время паводков река выпрямляется, а в межень углубляется. Река словно читает ландшафт как книгу.

Её курс — это текст, написанный временем, камнем и миллиардами капель.

На равнине реки петляют, формируя поймы и старицы; в горах — режут ущелья и каскады порогов. У устьев многие ветвятся на дельты, где смешиваются с морской водой, наращивают острова и косы. Там, где приливы сильные, образуются эстуарии — широкие воронки, в которых уголки солёного и пресного мира меняются в такт луне.

Почему море «держит» берег: баланс притоков и потерь

Теперь мы готовы собрать картину. На глобальном уровне действуют две огромные стрелы: испарение с океана и осадки над океаном и сушей. Часть испарившейся океанской влаги переносится на континенты и выпадает там дождём и снегом. С континентов вода возвращается в океан по рекам и подземным путям. Баланс этих потоков — близок к нулю: океан теряет больше на испарение, чем получает осадками, но недостачу покрывает речной сток; суша получает больше осадков, чем испаряет, и разницу отдаёт в реки. В сумме океан не переполняется и не «высыхает»: он живёт в динамическом равновесии.

Локально же «выход из берегов» возможен — и мы это знаем по новостям о наводнениях. Этому способствуют штормовые нагоны (сильный ветер и низкое давление толкают воду к берегу), приливные совпадения, выпадение экстремальных осадков в бассейнах рек, разрушение природных буферов (дюн, мангровых зарослей, прибрежных болот). Но по окончании шторма или паводка силы возвращают систему к среднему уровню: дополнительная вода утекает, ветер стихает, давление выравнивается. Сама форма береговой зоны — террасы, дюны, пляжи, барьеры — существует как результат многовекового «торга» моря и суши; она как пружина, которая гасит избыточную энергию.

Долгие ритмы и медленные изменения

Хотя «в целом всё стабильно», Земля не статична. На протяжении десятилетий уровень океана растёт из-за теплового расширения воды и таяния льда.

Прибрежные зоны могут опускаться из-за техногенной просадки или оседания наносов в дельтах.

Иногда, наоборот, берега поднимаются вследствие изостатического «всплытия» после ухода ледников. В одних районах берег отступает, создавая лагуны и болота. В других местах он наступает, формируя морские террасы. Однако океан не выходит из берегов везде и сразу. Берега определяются общей геометрией и физикой планеты. Локальная уязвимость всегда требует особого уважения и осторожности.

Море хранит долгую память и подчиняется своей математике.

Город и берег: как человек вмешивается в равновесие

Человеческие проекты часто ломают тонкий баланс. Мы выпрямляем реки и бетонируем поймы — ускоряем сток и усиливаем паводки ниже по течению. Перехватываем наносы дамбами — пляжи голодают, берег размывается. Застраиваем дюны и мангровые леса — теряем «подушки безопасности» от шторма. На побережьях, где уровень океана медленно растёт, миллионы людей живут фактически на линии фронта между энергией волн и твёрдой землёй. И тем важнее работать вместе с природой: сохранять буферные зоны, давать рекам пространство, подпитывать пляжи наносами, проектировать города с учётом гидрологии.

Капля и океан: короткий маршрут по большому кругу

Ради ясности соберём «биографию» одной условной капли.

Она родилась в тонкой плёнке тёплой воды на поверхности океана. Солнечный луч дал ей шанс, ветер унёс в восходящий поток. На высоте воздух остыл — капля присела на ядро конденсации, нашла подруг и стала облаком. Столкновения утяжелили её, и она полетела вниз. Горный склон вынудил воздух подняться ещё выше — и капля упала на мох у тропы. Часть впиталась в почву, наполнила поры, проскользнула мимо корней, часть тут же испарилась с листа. «Наша» капля выбрала подземный путь: медленно прошла сквозь пески и глины, через месяц вышла источником в ущелье. Там её подхватил ручей, потом — река, море. На равнине река кружила по меандрам, дарила влагу пойме, спорила с ветром. Наконец — эстуарий, солоноватая мгла, прилив и отлив. Капля вернулась домой — не совсем туда, откуда стартовала, но в общую чашу. И круг начался заново.

Зачем нам всё это знать

Понимание круговорота — не школьная формальность. Это практическая грамота, помогающая строить жильё вдали от опасных русел. Она учит оставлять место воде в городе и планировать сельское хозяйство. Также важно учитывать лесовосстановление и сохранение болотных зон.

Болота работают как естественные аккумуляторы дождевой влаги. Это ещё и бытовое умение наблюдать за природой вокруг.

Можно понять, когда саду нужен дренаж или почему снег держится дольше. Легче заметить, откуда появляется сырость в доме. Важно знать, куда отвести ливень с крыши.

Это и философия: нет «лишней воды» и «плохой погоды». Есть цепочки причин и следствий, где каждая деталь занимает своё место.

Море не нарушает границу произвольно: границу задаёт форма Земли и равновесие процессов, а не каприз волны. Тучи приходят не из «ничего», а из моря, рек и листьев; реки текут не куда попало, а по законам рельефа и времени; дождь — не подарок и не наказание, а часть большого обмена. В этом обмене мы не зрители. Где-то мы помощники, где-то противники, но всегда участники. И чем лучше мы понимаем, как устроен круговорот воды, тем надёжнее умеем жить на берегу — там, где тонкая линия суши встречает терпеливое, но мощное море.