Игра — это естественный язык детства. Через неё ребёнок исследует мир, пробует роли, тренирует тело и мозг, учится общаться и понимать себя. Когда взрослые говорят: «просто играют», они часто не замечают, что за этим «просто» скрываются мощные когнитивные, эмоциональные и социальные процессы. Ни одна развивающая методика не работает так мягко и глубоко, как свободная, осмысленная и регулярная игра. Ниже — подробная карта по возрастам, видам, эффектам и способам поддержки, чтобы домашняя и школьная среда действительно помогала расти.

Почему именно игра: что она делает с мозгом и личностью

Игра — это безопасный тренажёр жизни. В ней без риска можно ошибаться, начинать заново, примерять альтернативные решения. Она:

- укрепляет исполнительные функции (внимание, рабочую память, самоконтроль);

- развивает речь и мышление — ребёнок постоянно называет, объясняет, договаривается;

- учит социальным нормам — ждать очередь, соблюдать правила, разрешать конфликты;

- подпитывает эмоциональный интеллект — распознавать чувства, сопереживать, регулировать возбуждение;

- поддерживает моторику — от крупной координации до тонких движений пальцев;

- формирует творческое мышление — эксперимент, импровизация, «а что если…».

Важно: игра — не «перерыв между уроками», а сама форма обучения, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте.

0–2 года: сенсорный мир и первые сценарии

Какие игры подходят. Сенсомоторные (шуршащие книжки, сортеры, пирамидки), игры с водой и песком, «ку-ку», простые прятки предметов, музицирование с погремушками и барабанчиками, ползание по «полосам препятствий» из подушек.

Что они развивают.

- Тело: баланс, координация, сила хвата.

- Мозг: причинно-следственные связи («если нажму — зазвенит»), постоянство объекта.

- Речь: звукоподражание, первые слова через называние действий и предметов.

- Привязанность: совместное весёлое действие укрепляет контакт с взрослым.

Как поддержать. Давайте предметы разной фактуры и веса, проговаривайте действия («кладём кубик на кубик»), «озвучивайте» мир вместо бесконечных «нельзя». Безопасное пространство — половина успеха.

3–5 лет: сюжет, роли, воображение

Какие игры подходят. Сюжетно-ролевые («магазин», «больница», «пожарные», «семья»), театр на пальчиках, конструкторы, мозаика, пластилин, рисование, игры на улице с бегом, лазаньем, катанием.

Что развивают.

- Социальные навыки: договорённости («ты будешь продавцом, я покупателем»), правила, очередность.

- Речь: диалоги, сюжетный рассказ, новые слова.

- Саморегуляцию: удерживать роль и правила, терпеть фрустрацию, когда не всё по-моему.

- Творчество: преобразование реальности — палка становится волшебной палочкой, коробка — домом.

Как поддержать. Предлагайте «материал для мира» — ткани, коробки, шапочки, пустые упаковки для «магазина». Не «режиссируйте», а задавайте вопросы-крючки: «А что будет, если магазин закроется?», «Как помочь пациенту?».

6–8 лет: конструирование правил и «я сам»

Какие игры подходят. Настольные игры с простыми правилами, лёгкие командные виды спорта, головоломки, лего-техник, лабиринты, квесты, первые «миссии» и «проекты» (смастерить кормушку, сделать мини-сад).

Что развивают.

- Логику и планирование: выиграть можно, только следуя логике и стратегии.

- Командную работу: уступки, роли, справедливость.

- Устойчивость к ошибкам: проигрыш — часть процесса, а не катастрофа.

- Учебную мотивацию: успехи в играх перетекают в уверенность на уроках.

Как поддержать. Начинайте с кооперативных настолок, где «мы против задачи», а не «я против тебя». Вводите «семейные правила»: играем честно, обсуждаем после — что получилось, что можно изменить.

9–12 лет: сложные правила и личные интересы

Какие игры подходят. Командные виды спорта с тактикой, сложные настолки (стратегии, дедукция), исследовательские проекты (роботы, химические наборы), ролевые кампании, квест-комнаты, творческие студии (анимация, монтаж видео).

Что развивают.

- Стратегическое мышление: план на несколько ходов вперёд.

- Аргументацию: объяснить команду/судье/взрослому свою позицию.

- Идентичность: «Я — игрок, капитан, дизайнер, оператор».

- Дисциплину: регулярные тренировки, долгие партии.

Как поддержать. Помогайте искать «клубы интереса», где ребёнок встретит единомышленников. Учите критически относиться к победам и поражениям: фиксировать вклад, а не «ярлыки» («мы лузеры/мы лучшие»).

Подростки: свобода, вызов, смешанные форматы

Какие игры подходят. Командные и индивидуальные виды спорта (баскетбол, скалодром, бег), дебаты, импровизация и театр, хакатоны, настольные и ролевые игры, творческие платформы (музыка, графика, геймдизайн), умеренные цифровые игры с кооперацией.

Что развивают.

- Самоопределение и лидерство: роли капитана, модератора, организатора.

- Социальный капитал: сети контактов, чувство принадлежности.

- Мета-навыки: планирование проекта, обратная связь, публичное представление результата.

- Стрессоустойчивость: соревнования, сцена, дедлайны.

Как поддержать. Предлагайте «взрослые» форматы игры — проекты, где результат виден миру: турнир, спектакль, выставка, релиз мини-игры. Договоритесь о разумных границах экранного времени и приоритетах (сон, учёба, спорт).

- Свободная игра (без сценария взрослого): развивает инициативу, креативность, способность структурировать хаос.

- Сюжетно-ролевая: речь, эмпатия, переговоры, теория ума («как чувствует себя герой»).

- Конструктивная: пространственное мышление, планирование, точность.

- Игры по правилам: самоконтроль, честность, гибкость мышления, справедливость.

- Двигательная и «рискованная» (лезть, прыгать, быстро бегать в пределах разумного): смелость, оценка риска, тело-как-инструмент.

- Творческая (рисование, музыка, театр): самовыражение, терпение, эстетический вкус.

- Цифровая и настольная (в меру): стратегия, кооперация, навигация в сложных системах.

- Природная (лес, парк, двор): сенсорная интеграция, наблюдательность, внимание.

Социальное измерение: учимся быть с другими

Игра — школа отношений. В ней ребёнок:

- учится договариваться о целях и ролях;

- переживает конфликты и ищет способы их разрешения (меняем правила? голосуем?);

- учится эмпатии — понимать, как его действия влияют на других;

- практикует справедливость — «чем мы руководствуемся, когда спорим?»;

- чувствует принадлежность и строит дружбу.

Поддержка взрослого — не в том, чтобы судить и раздавать роли, а в том, чтобы помочь участникам услышать друг друга и вернуться к игре.

Речь и мышление: как игра наращивает словарь и логику

В игре ребёнок называет предметы и действия, объясняет правила, строит сюжет, формулирует аргументы. Практика «проговорить, что делаешь» — мощный ускоритель речи. Настолки с описанием действий, «Поясни слово», театральные этюды, комментирование собственных рисунков — это лёгкий и увлекательный путь к богатому словарю и чёткой структуре мысли.

Эмоции и саморегуляция: терпеть, ждать, проигрывать

Игра даёт безопасное пространство для сильных эмоций: восторг от победы, досада от проигрыша, злость на «нечестность», тревога перед выступлением. Задача взрослого — вербализовать эмоции («ты расстроен, потому что не получилось») и предложить шаги («давай подумаем, что изменить в стратегии»), не обесценивая переживания. Регулярная практика ожидания своей очереди, соблюдения времени хода, пауз — это маленькие кирпичики большой саморегуляции.

- Материал открытого конца. Кубики, ткани, верёвки, коробки, клейкая лента, безопасные инструменты — из них можно сделать что угодно.

- Игровые станции. Уголок чтения, стол для конструирования, доска для рисования, зона настолок.

- Доступность. Игрушки на уровне ребёнка, не «под стеклом».

- Ротация. Убирайте часть игрушек и возвращайте через неделю — интерес оживает.

- Время без спешки. В расписании должны быть «окна» для свободной игры, а не только кружки.

- Правила безопасности и уважения. Объятия по согласию, аккуратность с инструментами, уборка после игры — это тоже игра, только про ответственность.

Баланс экрана и «живых» игр

Цифровые игры — часть современной культуры, и демонизировать их бессмысленно. Важно содержание, длительность и контекст:

- отдавайте приоритет играм, где есть кооперация, творчество и стратегия, а не только «добыча и апгрейд»;

- обсуждайте сюжеты, решения, эмоции — превращайте экран в повод для разговора;

- устанавливайте «санитарные нормы»: не перед сном, перерывы для глаз и тела, разумные лимиты по возрасту;

- помогайте переносить навыки из цифрового мира в офлайн: придумайте настольную версию любимой стратегии, постройте аналогичный уровень из кубиков.

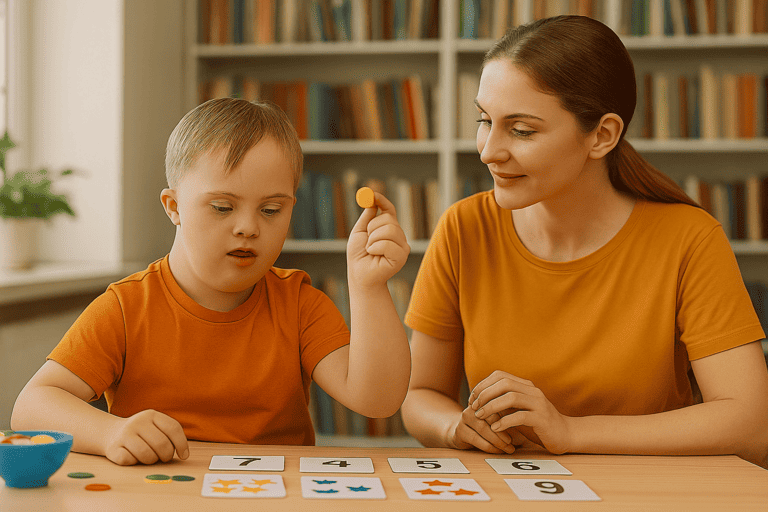

Игра для детей с разными потребностями

Детям с СДВГ, РАС, нарушениями речи и сенсорной интеграции игра нужна не меньше, а иногда — больше. Подходы:

- структура и предсказуемость (визуальные расписания, короткие правила, чёткие шаги);

- сенсорные паузы (жевательные аксессуары, мячики-ёжики, качели);

- партнёрская игра со взрослыми и тьютерами, постепенное вовлечение сверстников;

- успех через сильные стороны (конструирование, рисование, музыка, логические задачи).

Главное — не изолировать ребёнка от игры с другими, а делать «мостики», чтобы он постепенно входил в групповые форматы.

Роль взрослого: режиссёр или соигрок?

Лучший взрослый в детской игре — соигрок и фасилитатор. Он задаёт сцену, но не диктует сценарий; поддерживает эмоции, но не «разруливает» всё за детей; задаёт открытые вопросы и помогает рефлексии после. Несколько правил:

- меньше инструкций — больше наблюдения;

- вместо критики — предложение альтернатив («а если башню укрепить снизу?»);

- я-сообщения и уважение к идеям ребёнка;

- общие ритуалы начала и завершения игры (выбрали, поиграли, убрали, обсудили).

Как понять, что игра «работает»: признаки здорового процесса

- ребёнок инициирует игру сам и возвращается к ней снова;

- в игре есть вариативность — новые роли, правила, сюжеты;

- присутствуют паузы и концентрация, а не только «скачки» от темы к теме;

- ребёнок способен пережить проигрыш и пытаться снова;

- появляется перенос: идеи из игры приходят в учебу и повседневность (рассказывает истории, планирует, предлагает решения).

Если чего-то не хватает — это повод не «давить», а подать ещё одну лесенку: поменять материал, добавить союзника, предложить новую роль.

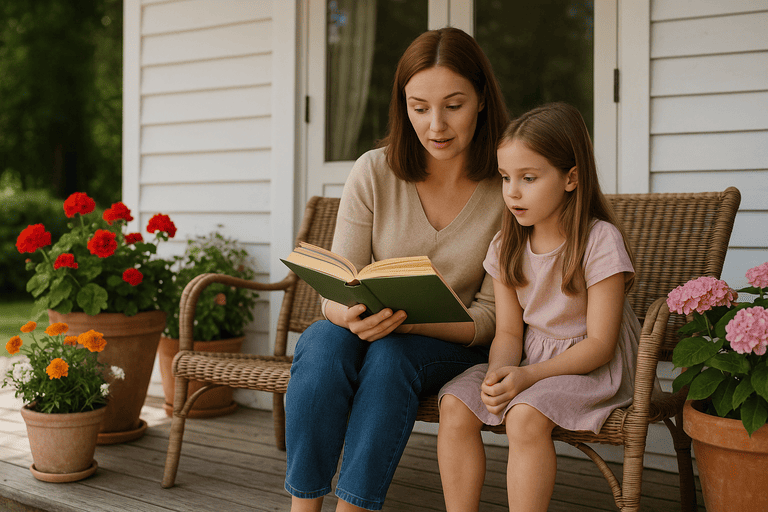

Игра и культура семьи: традиции важнее игрушек

Самые сильные игровые воспоминания — не о дорогих наборах, а о совместности: семейные настолки по пятницам, строительство «базы» из одеял, импровизированные спектакли, совместные походы, «охота за сокровищами» на природе. Эти ритуалы формируют чувство принадлежности и поддерживают ребёнка в трудные периоды лучше многих слов.

Что делать, если «некогда играть»

Игра не обязана длиться часами. Есть форматы микро-игры на 5–10 минут:

- «одна задача — один таймер» (собрать башню выше предыдущей);

- «история по картинке» за три минуты;

- «15 объятий предметов» — найти в комнате вещи на заданную букву/цвет;

- «мини-эстафета» на кухне, пока варится макароны;

- «блиц-настолка» (два раунда «Мемо» или «Уно»).

Главное — регулярность и ощущение, что игра — часть повседневной жизни, а не редкий праздник.

Несколько частых ошибок и как их избегать

- Переизбыток игрушек. Ребёнок теряет фокус. Решение: ротация и «открытые» материалы.

- Гиперконтроль взрослого. Игра превращается в урок. Решение: шаг назад, больше вопросов, меньше инструкций.

- Ставка только на «полезные» игры. Исчезает радость. Решение: баланс между обучающими и «бесполезными на вид» фантазиями.

- Отсутствие правил безопасности. Травмы и конфликты. Решение: краткие, понятные, повторяемые правила и их обсуждение.

- Стыд за проигрыш. Формируется избегание. Решение: обсуждать стратегии, хвалить за усилие, а не только за результат.

Когда ребёнку дают право играть, он получает больше, чем развлечение. Он получает пространство, где можно быть смелым и любопытным, ошибаться и пробовать снова, дружить и спорить, строить и разрушать, мечтать и воплощать. В этой живой лаборатории рождаются и академические успехи, и крепкие отношения, и устойчивость к будущим вызовам. Поддерживая игру — свободную, разнообразную, по возрасту и с уважением — мы поддерживаем саму логику развития. А значит, растим людей, которые умеют видеть возможности там, где другие видят только правила.